François Taine (1888-1924)

François Taine, l’athlète aux yeux fragiles

Mars 1888.

Dans une maison de la rue du Long Pré à Bertry — aujourd’hui rue Jean-Jacques Rousseau —, le souffle des métiers à tisser rythme les journées. C’est là que naît François Taine, quatrième enfant d’Émile Taine, artisan tisseur à son compte, et de Rosalie Méresse qui l'assite dans son travail tout en s'occupant de sa progéniture.

À Bertry, à la fin du XIXe siècle, le textile règne. Les métiers à tisser continuent de rythmer les journées et façonner les vies mais, de plus en plus de familles quittent leurs petits ateliers pour rejoindre les grandes fabriques ou se regrouper dans les ateliers collectifs où la cadence est imposée par la machine.

Émile Taine, lui, a fait un autre choix : rester artisan, patron à son compte. Peut-être tisse-t-il des pièces de plus grande valeur, ou peut-être tient-il simplement à préserver son indépendance.

L'enfance insouciante de François et de sa fratrie ne dure pas au delà d'une décennie, on commence à travailler tôt à l'époque ! En novembre 1905, alors qu’il a 17 ans, Rosalie, la mère de famille, s’éteint prématurément, à seulement 46 ans. laissant un vide immense. Lors du recensement de 1906, François vit encore sous le toit paternel. On le déclare employé chez Leriche, un employeur qu’il nous reste à identifier.

Lorsque François se présente au conseil de révision en 1908, il déclare être jardinier — sans doute pour ce même Leriche. Son physique impressionne : 1m78, une stature rare pour l’époque, taillée pour l’effort. Mais derrière cette carrure solide, un défaut : une forte myopie. Le verdict tombe : service auxiliaire. François ne portera pas les armes… du moins, c’est ce que l’on croit.

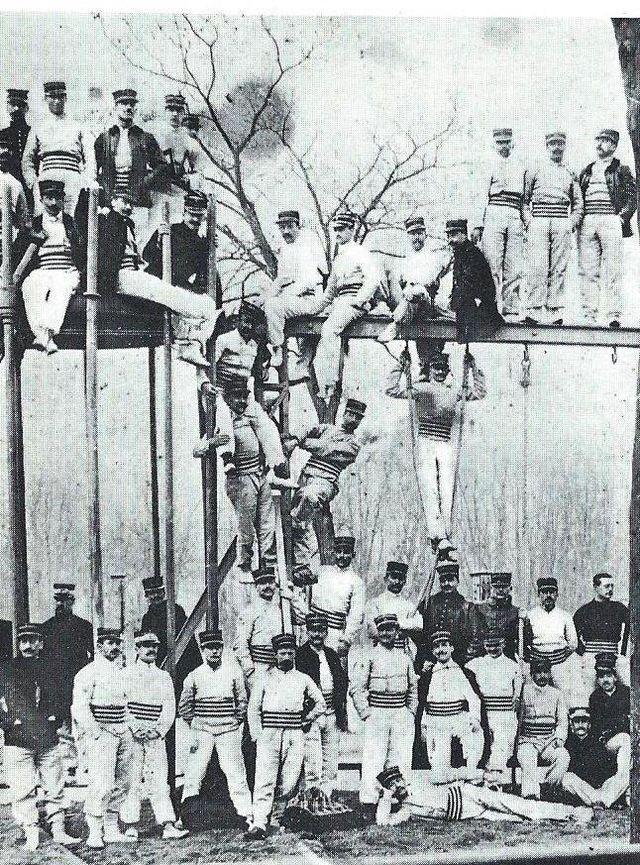

Le bataillon de Joinville

Cette recrue au corps d’athlète est un atout, que la Nation ne peut laisser passer. L’armée choisit donc de l’envoyer à la prestigieuse École Nationale de Gymnastique

Cette École naît, en 1852, des réflexions du colonel Francisco Amoros : les soldats du début du 19e siècle ne sont pas physiquement préparés au métier de la guerre.Connue de nous tous sous l'appellation actuelle de "Bataillon de Joinville" elle contribue, entre autre, à former les sportifs français participant aux Jeux olympiques.

Là-bas, il doit apprendre à modeler les corps, enseigner la discipline, transmettre la vigueur. Son avenir semble tout tracé… jusqu’à ce que l’Histoire le rattrape.

François épouse Unisse

En février 1913, François épouse Unisse Taine, une lointaine cousine, dévideuse de métier.

Le prénom, rare et chantant, intrigue : Unisse est presque une curiosité locale. D’après Geneanet, Unisse apparaît dans les bases de prénoms anciens, accompagné d’une cartographie qui révèle une présence sporadique, concentrée dans certaines régions (comme le Cambrésis).

Le dictionnaire des familles de Bertry recence quatre Unisse Taine, cela confirme à la fois une familiarité locale (le prénom y est connu) et une grande rareté à l’échelle nationale.

Leur mariage se fait entre cousins au 5ᵉ degré : les familles sont liées, mais pas au point de nécessiter une dispense de consanguinité.

Elles échappent donc de justesse à ce petit "racket sacré".

Cousins, mais pas trop !

Si le code civil interdit uniquement le mariage entre les ascendants et descendants directs (comme les parents et enfants) et entre les frères et sœurs, à l’époque, le droit canonique régit différemment ces mariages « entre proches ».

Jusqu’au 4ᵉ degré inclus. Les couples qui souhaitent convoler doivent, dans ce cas, demander une dispense de consanguinité.

Et là… l’Église sait faire preuve d’une grande « compréhension »… à condition de glisser la main au fond de la bourse.

Une petite taxe, un peu de paperasse, quelques prières, et hop ! Le mariage devient moralement acceptable.

En famille

François n'a donc pas fait carrière à l'Ecole Nationale de gymnastique, revenu au village il a changé de métier et rejoint le mileu du textile : Il est devenu piqueur de cartons. Un poste technique dans l'industrie locale. Profession apparue avec le métier Jacquard au milieu du siècle précédent.

L’année 1913 est heureuse : François et Unisse s’installent et attendent un enfant. Mais le destin frappe : leur premier bébé, une fille, ne vit que deux mois. Le couple encaisse le choc et s’accroche à la vie.

Au printemps 1914, Unisse est de nouveau enceinte. L’espoir renaît… mais il sera brutalement rattrapé par l’Histoire : le 1ᵉʳ août 1914, la mobilisation générale est décrétée. Pour François, c’est le départ sous les drapeaux ; pour Unisse, le poids d’une grossesse solitaire, la peur chevillée au ventre.

François, affecté au service auxiliaire, est rappelé à rejoindre le 145ᵉ régiment d’infanterie.

La guerre

Le 7 septembre 1914, à peine un mois après son incorporation, François est fait prisonnier à Maubeuge. Ce jour là, des milliers de jeunes hommes du Cambrésis, du Valenciennois et de l’Avesnois partagent son sort. Beaucoup viennent, comme lui, de Bertry, Caudry ou Clary.

Depuis la fin août, la ville fortifiée de Maubeuge est assiégée par les troupes allemandes. Plus de 45 000 soldats français, pour la plupart des réservistes et des territoriaux, tentent de résister. Pendant dix jours, les combats font rage, les bombardements pilonnent les défenses, les hommes sont épuisés.Le 7 septembre, les fortifications cèdent. La garnison entière, soit environ 40 000 prisonniers, est capturée. Une immense colonne d’hommes, désarmés et démunis, quitte la ville sous bonne garde allemande.

Dans les villages du Nord, la nouvelle tombe comme un couperet. Les familles de Bertry attendent des lettres, mais les nouvelles mettent des semaines à arriver. Beaucoup ne sauront que tardivement où leurs fils, leurs frères, leurs maris ont été emmenés. Pour François ce sera le camp de Frierichsfeld.

Pendant sa captivité, le 6 février 1915, naît Jeanne Rosalie, sa fille, il ne la rencontrera que bien plus tard.. Après quatre années passées derrière les barbelés, François est rapatrié le 1ᵉʳ décembre 1918. Il n’est pourtant pas libre : l’armée le garde affecté à l’intérieur jusqu’au 12 juillet 1919.

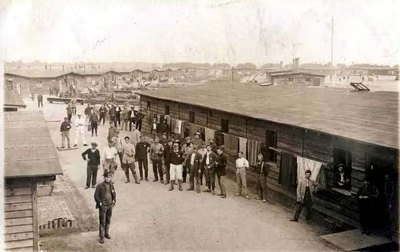

Le camp de Friedrichsfeld

Situé près de Wesel, en Rhénanie, ce camp reçoit jusqu’à 50 000 prisonniers alliés.

Les conditions de vie y sont rudes : rations maigres, baraquements glacials, travail forcé dans les champs ou les usines, promiscuité et manque d’hygiène.

Les maladies prolifèrent : typhus, tuberculose, dysenterie… La Croix-Rouge tente d’améliorer le quotidien : inspection des camps, envoi de colis alimentaires, vêtements et médicaments. Mais quatre années dans un tel environnement laissent des séquelles irréversibles : affaiblissement général, troubles pulmonaires, usure prématurée des corps.

Une santé brisée

François retrouve enfin sa famille… mais son corps ne se relève pas. Atteint de maladies pulmonaires chroniques, peut-être liées à un typhus ou une tuberculose contractés en captivité, il s’éteint le 25 février 1924, à seulement 35 ans.

Dans la famille, une légende s’est transmise : François serait mort des gaz dans les tranchées. Une image forte, mais inexacte. La vérité est plus discrète, plus cruelle : prisonnier dès septembre 1914, François n’a jamais combattu dans les tranchées. Pourtant, le résultat est le même : son organisme, épuisé par quatre années de privations, d'épreuves et de maladies, ne s’est jamais relevé.

Après la mort de François, en 1924, Unisse n’a que 28 ans. La guerre l’a laissée veuve, avec une petite fille de neuf ans, Jeanne. Elle n’a pas le choix : il faut continuer, s’organiser, trouver la force de tout assumer seule. La vie d’Unisse n’est pas héroïque, elle est simplement tenace, comme celle de tant de femmes de cette génération qui ont dû faire face, en silence, à l'absence, au manque infligés par la guerre,et aux contraintes du quotidien.

Unisse, la résilience

Les années passent. Jeanne grandit, puis se marie en 1939 avec Marcel Herlem. Le couple aura trois enfants, et avec eux, une nouvelle page de la famille s’écrit. Pour Unisse, ces naissances sont une revanche intime sur les pertes subies : elle devient grand-mère, puis arrière-grand-mère, et voit autour d’elle se reconstruire un peu de ce que la guerre lui avait pris.

En janvier 1979, Jeanne s’éteint. Un mois plus tard, Unisse la rejoint, à l’âge de 91 ans, comme si cette ultime douleur, de voir partir son enfant avant elle, avait eu raison de ses ultimes forces.

Merci pour cette lecture. L' article vous a ému(e), intéressé(e), amusé(e) ou tout simplement été utile ?

Ecrivez-moi un petit commentaire, Seul le nom (initiales ou pseudo) est obligatoire. Si vous souhaitez que je vous contacte, pensez-à renseigner votre e-mail, je suis toujours heureuse d'échanger.

Le blog ne comporte pas de bouton « like » n’hésitez donc pas à manifester votre satisfaction en attribuant les cinq étoiles ci-dessous. C’est une belle façon d’encourager mon travail !

Date de dernière mise à jour : Ven 24 oct 2025

Ajouter un commentaire