les fiancés, la noce, la famille

Les fiancés

Eugène a 21 ans lorsqu' éclate la 1ère guerre mondiale, J'ai un peu parlé de ses parents ici, à la page Delépine-Furgerot. J'ignore ce que fut sa jeunesse. Pour mémoire : il a vu le jour le mercredi 17 mai 1893 à Clary,Nord. Il est le troisième d'une fratrie de dix enfants.Il a reçu de l'instruction, sait parfaitement lire, écrire et compter.C'est un excellent joueur de dames et de cartes.

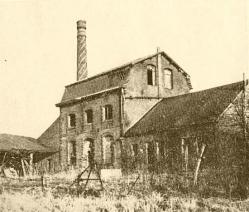

Eugène est brodeur, comme son père Porphyre. La broderie est en plein essor en ce début du XXe siècle. Il n'est pas besoin de rappeler l'ancienne tradition textile du Cambrésis, les mulquiniers, fabriquants de batistes et linons. Au XIXe siècle, la production des mulquiniers est définitivement concurrencée par la production mécanique. Cependant le savoir-faire est là et la reconversion se fait en faveur de la broderie, à travers les premiers métiers à broder mécaniques. A la veille de ce que l'on appelera la Grande Guerre, Caudry est devenue la capitale économique du Cambrésis. Le conflit met un coup d'arrêt à cette prospérité. Situation économique catastrophique, chômage. Eugène choisira plus tard de s'orienter vers l'assurance. Ses frères, Charles, Adolphe et Cyrille, profiteront de l'essor du rail pour entrer à la Compagnie des Chemins de Fer.

Marie Antoinette, née le lundi 23 décembre 1895 est âgée de 19 ans. On retrouvera sa famille à la page Augustin Lefort et Marie Tamboise. Elle a une sœur, Odile, née l'année précédente.

Marie, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, est "sans profession", tout comme Odile qui s'est mariée juste avant la guerre en 1914. Toutes deux sont issues du monde agricole, leur père, Augustin, est un petit cultivateur . Si elles ont bénéficié de l'école obligatoire, elles n'ont d'autre avenir que celui de devenir bonne épouse, bonne ménagère et bonne mère de famille.

Il n'est pas question pour Eugène et Marie de s'unir dans l'immédiat. L'avenir est trop incertain. Marie est mineure, la majorité est à 21 ans, Quant à Eugène, il est tout juste majeur. Depuis quelques années, 1907 précisément, la majorité matrimoniale a été abaissée de 25 ans à 21 ans pour les garçons, mais dans les campagnes ces nouvelles dispositions sont un peu plus longues à entrer dans les mœurs.

Une longue période de fiançailles, et de séparation les mènera jusqu'en 1920, date de leur noce. (1920 date de la création de "Mon homme"... j'ai peine à imaginer Mémé Marie chantant ce type de refrain !)

Bien que clarysien de naissance, Eugène et ses parents habitent Montigny à la date du mariage. La famille de Porphyre Delépine s'y est installée peu de temps avant la guerre. Ils habitent au lieu dit la brasserie, sur la route entre Clary et Bertry. Le père de famille, devenu boulanger, y cuit le pain.

Constituer une dot est, jusque dans les années 20, un devoir social, cependant la grande calamité de 1914 a semé le trouble dans les mœurs matrimoniales, devenues moins rigides. La région a été très durement touchée, il est peu probable que le père de la mariée ait pu "mettre beaucoup d'argent de côté". Les familles ont dicté leurs conventions, dans un contrat de mariage, signé devant Monsieur Narcisse Lefebvre, Notaire à Clary, le 15 avril 1920. Je ne suis pas encore en possession du document.

La coutume veut que le "trousseau "soit également fourni par la famille de la mariée. Une grande quantité de linge est alors necessaire, les lessives sont moins fréquentes qu'aujourd'hui. Le nécessaire traditionnel , outre les vêtements de jour et de nuit de la mariée, se compose de plusieurs paires de draps et taies d'oreillers, une douzaine de serviettes éponges, 2 douzaines de torchons, des essuie-mains, plusieurs services de table (nappes et serviettes) en coton damassé.... la longue période de fiançailles aura largement permis à Marie de broder son trousseau.

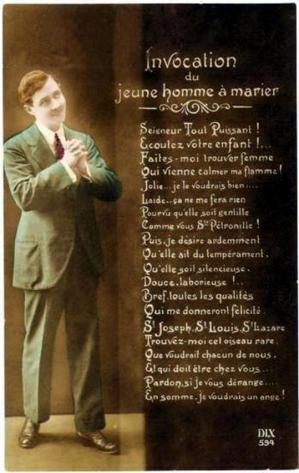

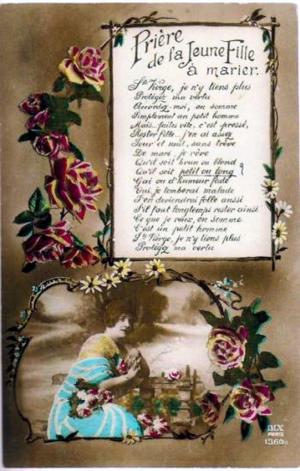

Les années d'après-guerre, bien que nommées "les années folles", ne sont pas des "années folichonnes" pour la région Nord qui peine à cicatriser les plaies, mais la population a besoin de légèreté, les jeunes Français ne manquent pas d'humour, comme en témoignent les deux cartes postales ci -dessous.

La noce

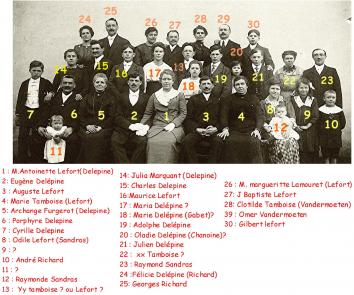

La photo de noce : la photo de famille compte trente personnes (+ un chien).

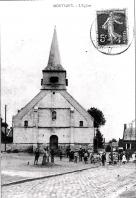

Les jeunes gens se marient le samedi 24 avril 1920 à 11 heures, par un petit matin pluvieux, qu'importe ! Ne dit-on pas "s'il pleut le jour du mariage, les écus entreront dans le ménage".

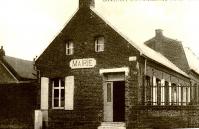

Heureusement la mairie n'est séparée de l'église que par quelques dizaines de mètres de rue pavée

n'est séparée de l'église que par quelques dizaines de mètres de rue pavée .

.

C'est devant Alfred Tamboise (un lointain parent à quatre générations), Maire de Montigny, que les promis échangeront leur consentement, en présence de Charles Delepine, frère et témoin d'Eugène, et de Raymond Sandras, beau-frère et témoin de Marie. Bien que depuis 1897, les femmes sont autorisées à devenir témoin, Marie n'a pas osé braver la tradition et faire de sa sœur, Odile, son témoin.

Selon l'article 213 du Code Civil, dit Code Napoléon, "Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari". Moins de vingt ans plus tard, par la loi du 18 février 1938, le devoir d'obéissance de la femme à son mari sera supprimé.

Eugène a 27 ans, Marie Antoinette 24 ans.

A cette époque, on ne se marie ni un vendredi, ni pendant le carême (en 1920 Pâques tombait un 4 avril) ni pendant le mois de mai consacré à la Vierge Marie. Le garçon ne se marie que lorsqu'il est à même, de par son travail, de faire vivre femme et enfants.

Au début du XXe siècle les mères enseignaient à leurs filles que "le dévouement, la douceur, la tendresse, la bonté, la prévenance, la mansuétude et l'indulgence doivent être le lot des femmes, elles doivent trouver leur bonheur à s'oublier elles-mêmes..." (extrait d'une chronique de la revue France-Mode).Jusqu'à la fin du XIXe siècle, seule l'épouse est tenue de porter l'alliance, elle symbolise "les nœuds du mariage". Le port de l'alliance masculine entre dans les mœurs avec le XXe siècle mais ne répond à aucune obligation.

Bien que la mode soit de nouveau à la robe blanche depuis la moitié du XIXe siècle. Marie Antoinette arbore un tailleur strict qui pourra encore faire de l'usage. Un détail dans le respect du protocole de l'époque : les mariés portent tous deux des gants blancs ! Les deux mamans sont tout de noir vêtues, C'est que les deux familles sont en deuil :

- Eugène à perdu son frère René en 1917, il avait 23 ans .

- Marie, la maman de Marie-Antoinette a perdu, en 1916, son jeune frère de 27 ans Désiré Tamboise .

Les participants identifiés par un cousin généalogiste :

Merci pour cette lecture. L' article vous a ému(e), intéressé(e), amusé(e) ou tout simplement été utile ?

Ecrivez-moi un petit commentaire, Seul le nom (initiales ou pseudo) est obligatoire. Si vous souhaitez que je vous contacte, pensez-à renseigner votre e-mail, je suis toujours heureuse d'échanger.

Le blog ne comporte pas de bouton « like » n’hésitez donc pas à manifester votre satisfaction en attribuant les cinq étoiles ci-dessous. C’est une belle façon d’encourager mon travail !

Le couple devient famille

Juin 1920, quelques signes, à peine perceptibles au départ, se précisent... aucun doute, à peine mariée de deux mois, et déjà, Marie est enceinte.

C'est pour toute jeune femme un mélange de joie et de crainte. La naissance reste une épreuve. La délivrance, acte privé, se passe essentiellement entre femmes, avec l'aide d'une sage-femme. Rares sont les accouchements pratiqués par les médecins auxquels il est fait appel, parfois trop tard, si un problème majeur survient. Odile, sœur de Marie peut la rassurer, elle-même a donné naissance à une fille, la petite Raymonde, un an pus tôt.

Bien entendu l'accouchement se fera à la maison. Jusqu'au premier tiers du XXe siècle, dans les campagnes, comme en ville dans les milieux aisés, accoucher à l'hôpital est un motif de honte, y échouent essentiellement les filles-mères.

Pendant de longs mois Marie préparera le trousseau de bébé et la layette.

L'hiver 1920/1921 débute par une vague de froid. Puis, à l'inverse, on bat des records de douceur. Le temps reste ensoleillé et sec. Contrairement à l'année précédente, lors de la crue de la Seine. Maria, jeune soeur d'Eugène, domestique à Paris, leur avait raconté l'inondation, les difficultés pour circuler, la crainte que les eaux ne montent encore plus haut, comme en 1910. Rien de tout cela ce début d'année 1921. Début mars le printemps arrive avec quelques semaines d'avance, il fait près de 20° sur la moitié nord du pays.

Après de longues heures de travail, Marie accouche, à 2h de l'après-midi, d'un petit garçon. le 12 mars 1921. On l'appellera Léon, en souvenir du jeune frère d'Eugène, mort à 5 ans en 1905.

Eugène et Marie-Antoinette, nous ont laissé quelques belles photos de la famille qui s'agrandit progressivement:

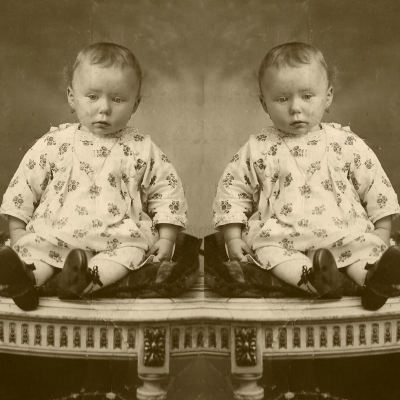

Berthe est née deux ans après Léon en mars 1923. L'acte de naissance de Berthe nous apprend qu'entretemps Eugène a abandonné le métier de brodeur pour devenir agent d'assurance. Une année après Berthe en avril 1924, nait Marcelle. La photo ci-dessous prise en 1926 laisse à penser que grand-mère est à nouveau enceinte des jumelles Rolande et Laure. A ce rythme il n'est pas étonnant qu'elle semble "éteinte" et ait perdu ses jolies joues.

1926 : les enfants sont(de gauche à Droite) : Berthe, Léon et Marcelle .

1927 : Le 16 juillet naissent, rue Emile Zola où la famille a déménagé, deux petites jumelles, l'ainée est Laure, la seconde Rolande. Si l'on s'en réfère à la législation, cela signifie que Rolande vient au monde la première, suivie de Laure.

Laure semble de constitution moins fragile que Rolande, pourtant elle meurt en avril 1928 à l'âge de huit mois d'un problème pulmonaire.

C'est alors qu'Eugène et Marie-Antoinette, décident de faire photographier Rolande afin de garder un souvenir de Laure. La photo ci-dessous est donc un montage.

1930 : Léon et Berthe entre les parents puis Rolande, Marcelle et Madeleine née en 1929, sur les genoux de sa mère.

C'est la dernière photo avec les cheveux longs pour les filles, Eugène imposera une coupe plus pratique peu de temps après.

La famille quitte alors Montigny pour habiter Clary. Dans un premier temps elle réside rue de la gare, puis elle s'établit où nous l'avons connue : rue Henri Bourlet prolongée, à l'ancienne "maison des repasseuses" les tantes d'Eugène, Oladie et Cyrénie Delépine toutes deux décédées au cours de l'année 1930.

1932 : Enfin un garçon à nouveau, naissance de Sylvain. Elle sera suivie par celle d' Adrienne en 1935 et finalement Marc en 1938.

Ci-dessous photo datant de 1935 . A l'arrière-plan, de gauche à droite : Berthe, Marcelle et Léon , au milieu Madeleine et Rolande. Assis sur une malle en osier, Sylvain.

Une dernière photo datant de 1939 . La disposition des enfants est assez similaire. Tout en haut Marcelle Berthe et Léon. puis au milieu : Madeleine, Rolande et Sylvain, enfin Adrienne est debout devant Eugène et Marc assis sur les genoux de sa mère.

C'est la dernière photo officielle de la famille entière : les aînés seront bientôt en âge de se marier, la guerre dispersera la famille. Notre pauvre grand-mère n'a pas 44 ans et elle a eu 9 enfants !

Aucun d'eux n'aura une famille nombreuse.

Date de dernière mise à jour : Mer 24 avr 2024

Commentaires

-

- 1. ESPECHE Véronique Le Mar 25 avr 2023

Quelle chance toutes ses photos

et j'adore l'expression "Le couple devient famille" -

- 2. Christiane Bruneau Le Lun 24 avr 2023

J'aime bien relire tes anciens textes. On voit bien ton évolution. Bravo !

Ajouter un commentaire