23 juillet 2005, Marie Louise Foulon

20 ans déjà, les funérailles

De nombreux Clarysiens, accompagnés de cousins et d’amis venus de tous les horizons, se sont rassemblés pour accompagner vers sa dernière demeure Marie-Louise Foulon, décédée le 23 juillet 2005, alors maire de Clary.

L’annonce de son décès en a surpris plus d’un. Fidèle à elle-même, la première magistrate s’était discrètement retirée de la vie publique quelques mois auparavant, pour ne pas nourrir les rumeurs. Seuls les membres de son équipe municipale et ses proches connaissaient la gravité de son état. Revenue à son domicile en début de mois, elle s’est éteinte paisiblement dans son sommeil, entourée de ses enfants et d’un personnel médical attentif.

Ce jour-là, la famille pleure la mère, la mamie, la belle-mère… mais Marie-Louise nous échappe, pour redevenir Madame le Maire aux yeux de tous. Sous une pluie fine, le cortège avance lentement de la mairie jusqu’à l’église. Dès l’entrée, l’harmonie joue ses accords graves, les cloches sonnent le glas. Le catafalque s’installe dans l’allée centrale, les porte-drapeaux entourent le chœur. À gauche, la famille et les proches ; à droite, « les officiels » : élus, pompiers, gendarmes, anciens combattants, musiciens, associations.

Tout est codifié, solennel, réglé à la minute… sans que nous en ayons vraiment conscience.

Ils sont venus, ils sont tous là…

Chacune de ces présences, chacun de ces regards, est témoin d’un moment de sa vie. Dans cette cérémonie collective, je cherche la trace de la femme que nous avons connue, aimée, celle dont l’histoire intime m’a été transmise. Alors, mes pensées s’envolent, quittent Clary… pour rejoindre la Belgique. Là où tout a commencé.

L’enfance

il neige sur la Belgique en cette fin d’année 1923. Non pas la neige de carte postale, mais celle, grise et pesante, qui recouvre les terrils et les rues du bassin minier de Charleroi. C’est dans ce décor rude mais familier, à Lodelinsart, que le foyer des Vanderhaegen-Desmet attend un heureux événement.

Le samedi 29 décembre, à dix heures du matin, Marie-Louise voit le jour au domicile familial. Sa maman, Adrienne Desmet, a accouché après une nuit de travail. Son papa, Jean-Joseph Jacques Vanderhaegen, la déclare dès le lundi à la maison communale. Il choisit pour elle le prénom de sa propre grand-mère, Marie-Louise.

Cette naissance a lieu au cœur de la Wallonie industrielle, dans ce qu’on appelle le « pays noir ». La famille, francophone, est ancrée dans une région où le charbon, les usines et les corons façonnent à la fois les paysages et les vies.

Vanderhaegen

Le patronyme — littéralement « Van de Hag » en flamand — évoque à lui seul les origines flamandes de la famille. Il répond, côté francophone, à notre Delhaye bien connu.

Si Marie-Louise et ses proches aïeux sont nés en Wallonie, la souche familiale plonge dans la Flandre flamande. Le petit village de Pamel, dans le Brabant, voit naître ses arrière-grands-parents : Géry, dit "Henri" Vanderhaegen, et Marie-Louise Schoojans. Un de leurs fils racontait, non sans émotion, que la famille avait jadis appartenu au petit monde de la batellerie. On les imagine alors, silhouettes discrètes glissant sur la Dendre canalisée, cette rivière que Verhaeren célébrait comme "une compagne fluide de l’homme simple, du travailleur de l’eau".

Si Marie-Louise et ses proches aïeux sont nés en Wallonie, la souche familiale plonge dans la Flandre flamande. Le petit village de Pamel, dans le Brabant, voit naître ses arrière-grands-parents : Géry, dit "Henri" Vanderhaegen, et Marie-Louise Schoojans. Un de leurs fils racontait, non sans émotion, que la famille avait jadis appartenu au petit monde de la batellerie. On les imagine alors, silhouettes discrètes glissant sur la Dendre canalisée, cette rivière que Verhaeren célébrait comme "une compagne fluide de l’homme simple, du travailleur de l’eau".

Mais bientôt, la famille pose l’ancre à Charleroi. En 1863, Henri et Marie-Louise se marient dans cette ville noire. Ils y pleurent leur premier enfant, la petite Maria, morte en bas âge, puis voient naître tous les autres à Dampremy, dans l’ombre des usines et des hauts-fourneaux.

Jean-Joseph Vanderhaegen, le futur grand-père de Marie-Louise, naît au cœur de cette fratrie de sept enfants. Il épouse Antoinette De Keyser, une fille naturelle dont les origines restent, encore aujourd’hui, enveloppées de mystère. Le couple élèvera neuf enfants entre 1889 et 1909, dans une maison probablement animée et bruyante, à l’image de leur époque.

Parmi eux, Jacques Vanderhaegen, père de Marie-Louise, naît en sixième position. Ce sont là les racines sur lesquelles Marie-Louise grandira — entre rigueur flamande et chaleur wallonne, entre les haies d’autrefois et les terrils d’aujourd’hui.

Desmet

Nous quittons un instant les terrils du pays noir pour suivre une autre veine, tout aussi ancienne : celle qui mène à la côte flamande, aux rues sablonneuses d’Ostende, berceau de la famille Desmet depuis au moins six générations.

Nous quittons un instant les terrils du pays noir pour suivre une autre veine, tout aussi ancienne : celle qui mène à la côte flamande, aux rues sablonneuses d’Ostende, berceau de la famille Desmet depuis au moins six générations.

Desmet. En néerlandais, de Smet, de Smit, c’est le forgeron — celui qui façonne à coups de feu et de fer. Mais chez les Desmet, les outils étaient moins bruyants : la lignée fut cordonnière, de père en fils. Edouard Desmet, le grand-père maternel de Marie-Louise, n’échappa pas à la règle. L’acte de naissance de sa fille Adrienne (ou Adriana) le désigne comme schoenmaker : faiseur de chaussures, artisan bottier.

À cette époque, on ne "bricolait" pas une semelle. Le cordonnier chaussait les dames. Il cousait à la main pour des clientèles exigeantes, qui avaient troqué les sabots pour les bottines vernies.

Cette bourgeoisie, toute en crinoline et ambition sociale, voulait immortaliser sa réussite. Elle posait pour des portraits photographiques, véritables scènes figées d’une ascension sociale.

Et c’est là que, comme par enchantement, les femmes de la lignée maternelle de Marie-Louise nous apparaissent, captées sur papier glacé : Catherine Malfait, l’arrière-grand-mère (1837–1921), puis Clémence Debruyne, la grand-mère (1865–env. 1940). Coiffes parfaites, robes ajustées, camées discrets, poses savamment étudiées dans les studios chics d’Ostende ou de Gand : une bourgeoisie flamande sobre, mais sûre d’elle.

Adrienne, la mère de Marie-Louise, a "hérité" de cette esthétique. D’une beauté toute en finesse, elle incarne la grâce d’un monde bousculé par l’Histoire. Car en octobre 1914, la guerre les chasse d’Ostende. La panique gagne les civils : les routes sont noires de monde, les canaux débordent de barques chargées de familles, l’exode est massif. Adrienne, avec une partie des siens, quitte la mer pour les cheminées d’usines. Ils trouvent refuge à Charleroi.

Adrienne est l’avant-dernière d’une fratrie de six — trois filles, trois garçons — dont une petite sœur décédée trop tôt. Tous ne restent pas : certains repartiront en Flandre après la guerre. Mais elle, non. Elle reste. Elle s’ancre au creux de ce territoire grisâtre… par amour.

Les parents de Marie-Louise

Jacques et Adrienne se sont unis le 24 septembre 1921 à Lodelinsart, au cœur du bassin minier de Charleroi. Lui, tout juste vingt ans, travaille aux chemins de fer ; elle, de deux ans son aînée, se déclare « ménagère », selon la formule consacrée. Le mariage réunit deux mondes différents : du côté de l'époux, les parents ne savent ni lire ni signer ; chez Adrienne, on lit, on écrit, on vient de Flandre, mais on connait aussi le français.

Dans cette Belgique encore meurtrie par les combats de 14-18, l’espoir renaît. L’année 1923, marquée par une reprise économique, voit aussi naître leur unique enfant : Marie-Louise.

L’enfant est potelée, vive, entourée de nombreux oncles et tantes — peut-être un peu trop, dira-t-on plus tard. Car si la famille est un soutien, elle peut aussi devenir juge.

La vie suit son cours. Rapidement, le bébé se mue en petite princesse. Déjà pointent les traits et l’attitude d’une personne bien déterminée à ne pas s’en laisser conter.

Très vite, le couple vacille. Les tensions montent. Des reproches surgissent, attisés par la belle-famille. En 1932, Adrienne quitte le foyer. Le divorce est prononcé quelques mois plus tard, en l'absence de l'épouse.

Une page se tourne, douloureusement. Marie-Louise, à peine âgée de neuf ans, est retirée à sa mère et placée en pension sur décision d’un conseil de famille. L’événement laisse une trace indélébile. Elle n'oubliera jamais cette blessure fondatrice. Toute sa vie, le mot divorce résonnera pour elle comme un traumatisme, un abandon.

l'adolescence, la pension

À Jumet, dans une école catholique tenue par les sœurs de Notre-Dame, Marie-Louise traverse son enfance en internat. Le dortoir, l’uniforme, l’austérité des religieuses… Tout lui est étranger. Coupée des siens, elle ne retrouve sa famille qu’aux grandes vacances. Le reste de l’année, elle vit dans une bulle de discipline et de silence, adoucie parfois par une « carte d’honneur », preuve de ses brillants résultats scolaires en 1933-1934.

Son univers se partage entre les murs de l’école et les visites chez son père, Jacques, descendu à la mine comme son propre père et ses frères. Tous travaillent au Bois du Cazier, à Marcinelle — ce nom qui, des décennies plus tard, deviendra synonyme de deuil national.

À cette époque, on est loin du Germinal de Zola, mais pas encore entré dans l’ère du progrès social. La vie des « gueules noires » est rude : travail en trois-huit, six jours sur sept, faible salaire, maladies professionnelles. L’accident, toujours possible, est un spectre familier. Le samedi 8 avril 1930, Jacques et ses proches participent à une pièce de théâtre en soutien aux victimes d’un coup de grisou. La solidarité est une valeur aussi essentielle que le charbon.

Jacques gravit les échelons. De mineur, il devient porion, puis porion de salaire. Il ne descend plus : il contrôle, évalue, distribue la paie. Une scène impressionne les petits-enfants en visite : leur grand-père, revolver posé sur la table, préparant des liasses de billets, tel un caissier armé, surveillé par la méfiance ouvrière.

Remarié à Gabrielle Hoslet, sans enfant, Jacques voit sa fille s’éloigner peu à peu. La cohabitation avec une belle-mère à peine plus âgée qu’elle se révèle tendue. Marie-Louise, privée d’une vraie place dans ce nouveau foyer, se referme. Loin de la tendresse maternelle, c’est une solitude morne, teintée de ressentiment envers ce conseil de famille qui a cru bon de trancher pour elle. L’internat, le silence, l’éloignement : autant d’épreuves qui forgent une volonté farouche. Une chose est sûre, pour elle : il lui faut un métier, et surtout, son indépendance.

Pour Marie-Louise, devenir une femme libre passe par une chose : apprendre un vrai métier. Mais l’idée même fait froncer les sourcils dans sa famille. Le modèle dominant, en cette fin des années 1930, reste celui de la femme au foyer, ménagère rangée derrière le paravent des bonnes mœurs. Si les usines avaient un temps ouvert leurs portes aux femmes — dans les champs, les tranchées de l’arrière, l’armement, les tramways, les soins — la paix revenue les a doucement renvoyées à leurs casseroles.

Dans ce monde encore imprégné des valeurs conservatrices d’après-guerre, Marie-Louise doit batailler pour imposer son projet. La région n’est pourtant pas étrangère au travail féminin : dans le Hainaut, comme dans le Nord français tout proche, les femmes sont depuis longtemps indispensables aux filatures, ateliers de confection et conserveries. Mais dans sa propre famille, l’idée d’une fille diplômée, indépendante, fait encore figure d’audace.

Elle quitte l’internat, rentre chez son père, et s’inscrit à l’Université du Travail Paul Pastur de Charleroi. Créée sur le modèle des Arts et Métiers français, l’école forme une nouvelle génération d’ouvriers qualifiés, de techniciens… et de jeunes femmes ambitieuses. En 1938, Mlle Vanderhaegen décroche son diplôme de comptabilité. Elle est prête à prendre son envol.

Mais l’Histoire, une fois encore, va suspendre les promesses d’avenir. La guerre approche.

La rencontre au temps des ombres

Le retour au domicile paternel n’est pas un doux repli dans le giron familial. La jeune fille, en perpétuel conflit avec sa belle-mère, choisit de fuir les tensions domestiques et trouve refuge chez son oncle et parrain Léopold. Avec son épouse Mariette et leurs enfants, cette maisonnée devient pour elle un cocon protecteur, un îlot de tendresse dans un monde en fièvre. Elle y tisse un lien profond avec sa cousine Andrée, née en 1931. Leur complicité traversera les décennies.

L’hiver 1939-1940 se fait mordant. Le froid, la pénurie, l’inquiétude… Bien que les combats n’aient pas encore commencé, l’économie est déjà celle de la guerre. Le pain se fait rare, les étals se vident.

Puis, le 10 mai 1940, la guerre cesse d’être une menace pour devenir un fracas. Hitler lance ses troupes sur la Belgique. Dix-huit jours suffisent pour que le roi Léopold III capitule. Dès lors, la Belgique est livrée à l’administration directe de l’occupant allemand. Le quotidien s’assombrit davantage : rationnements sévères, champs dévastés, réquisitions… la faim s’installe dans les foyers.

Mais il faut vivre, et pour vivre, il faut s’adapter. Dans ce nouvel ordre sans frontière entre le Nord de la France et la Belgique, Mariette et sa nièce Marie-Louise se tournent vers une forme de débrouille devenue art de survie : le troc. Le tabac belge s’échange contre quelques kilos de farine ou de légumes du côté français. En des temps plus paisibles, on aurait parlé de contrebande. Ici, c’est simplement l’instinct de vivre.

Mariette a des contacts dans le Nord. Son courage l’a conduite à prendre part à la Résistance, dans un réseau de passeurs, œuvrant discrètement à faire franchir la frontière des ombres à des pas pressés. Un jour, elle embarque sa nièce dans un de ces voyages. Elles descendent en gare de Busigny.

C’est là que le destin s’invite. Un jeune homme y travaille à l’entretien des voies ferrées. Il s’appelle Lucien Foulon. Réquisitionné par l’administration d’occupation, il fait partie de ces invisibles qui font tourner le pays, sous la contrainte… mais contre du pain.

Ils se rencontrent par hasard. Rien ne les prédestinait à se trouver : elle, fille unique, citadine diplômée ; lui, ouvrier agricole issu d’une famille nombreuse. Et pourtant, la magie de l’amour opère. À contretemps des évidences, la flèche de Cupidon atteint sa cible.

En couple

En ces temps très troublés, à l’avenir incertain, Marie-Louise et Lucien décident de se marier sans attendre des jours meilleurs. Ils sont jeunes, encore mineurs selon la loi de l’époque — la majorité étant alors fixée à vingt et un ans — et doivent obtenir l’accord de leurs familles respectives. Ce ne fut pas simple, car les parents de la jeune fiancée sont divorcés. Il fallut deux actes authentiques, certifiés par un agent consulaire, pour entériner le double consentement de Jacques et d’Adrienne.

Le mardi 2 février 1943, à 17h10, sous les lambris austères de la mairie de Clary, Marie-Louise Vanderhaegen devient Madame Foulon. Aucune famille belge n’a pu faire le déplacement, en ces temps de guerre et d’occupation. Seule Maria, la mère du marié, est présente, aux côtés de deux amis, René Lansiaux et Roger Deudon. Le moment est sobre. Pas de robe de mariée. Une tenue réutilisable. Pas de festin non plus : on se contente de ce que l’on trouve. Mais le bonheur se lit dans les yeux des amoureux. C’est l’essentiel.

Marie-Louise s’installe en France avec une ferme résolution : « Être heureuse », confiera-t-elle en 2005 à L’Observateur. Et elle le sera, autant que possible, dans cette France rurale qu’elle adopte.

Française, elle le devient officiellement par déclaration : car depuis 1927, une femme étrangère n’acquiert plus automatiquement la nationalité de son mari. Elle doit en faire la demande, ce qu’elle fera quelques semaines avant le mariage.

Rapidement, Marie-Louise trouve du travail chez le greffier Foulon — un homonyme sans lien familial — dont le bureau se trouve au village. Pendant ce temps, Lucien et ses frères louent leurs bras pour les travaux agricoles : moissons, betteraves, pommes de terre… Le travail ne manque pas, beaucoup d’hommes étant retenus prisonniers en Allemagne.

À l’été 1943, Marie-Louise se sait enceinte. « Elle a s’buscûte », dirait-on en patois wallon. Un an, jour pour jour, après leur union, le 2 février 1944, naît Jacques, premier enfant du couple. Il porte fièrement le prénom du grand-père maternel, suivi de celui de son père. La vie reprend son cours, malgré les privations.

L’année suivante, les courbes de Marie-Louise s’arrondissent de nouveau. Le 9 septembre 1945 naît Jacqueline, dans les cendres encore tièdes de la guerre. Ce même printemps, la jeune maman, électrice pour la première fois, salue avec émotion l’ordonnance du Général de Gaulle : les femmes françaises peuvent enfin voter. Les femmes de Belgique connaissaient ce droit depuis 1920. Vivre ce moment en France, désormais sienne, lui donne un sentiment profond d’accomplissement.

Comme beaucoup de jeunes foyers, les Foulon vivent dans une maison modeste, sans confort. Pas d’eau courante, ni salle de bain. La lessive du samedi, dans la buée et les éclaboussures ; la cabane au fond du jardin ; les coupures d’électricité… Tout cela forge le quotidien, et avec lui, le caractère. Marie-Louise ne s’en plaint pas. Elle fait face. Elle tient debout.

Mais l’employeur, ce fameux greffier, rémunère mal. Trop mal. « Travailler pour des prunes chez un patron qui paie avec des queues de cerises », racontera-t-elle plus tard, mi-amusée, mi-amère. Elle donne sa démission. Et décroche un poste mieux payé aux Établissements Courmont de Ligny. Elle se procure un vélo, enfourché par tous les temps, pour parcourir les quelques kilomètres entre Clary et Ligny.

Le mariage, puis la maternité, auront apaisé les tensions jadis vives avec son père et sa belle-mère Gabrielle. Puis, avec le temps, Marie-Louise renouera les liens distendus avec sa mère Adrienne et son beau-père Léopold Bodaert, qu’elle ira revoir à Bruxelles.

Les années 50 : le confort moderne frappe à la porte, mais pas que...

La Libération a remis la France au travail, et le foyer Foulon, comme tant d’autres, profite de cette ruée vers la reconstruction. Les heures supplémentaires se paient rubis sur l’ongle ; les salaires grimpent, et avec eux, l’idée neuve qu’on peut vivre un peu mieux qu’hier.

Premier souffle de modernité : la machine à laver. Elle tourne fièrement dans la buanderie, mais Marie-Louise garde toujours sa planche et sa brosse pour les bleus de travail !

Deuxième miracle : la Simca Aronde (1956) — et surtout le permis de conduire pour Marie-Louise : un exploit dans une France où seulement un foyer sur cinq possède une voiture, et parmi eux, seules 20 % des femmes tiennent le volant.

Puis vient l’imprévu — un cadeau du destin : Thierry, le petit dernier, surgit en 1959, rougissant les joues de parents déjà rodés aux bulletins scolaires et aux costaux d’adolescents. Jacques a quinze ans ; il tisse déjà son avenir au lycée professionnel de Caudry et file aider son père dès les vacances. Jacqueline, pensionnaire studieuse à Fénelon, envisage d’être enseignante.

Il faut repenser la logistique : Thierry grandira sous l’œil tendre de sa marraine Arlette, nourrice et confidente.

À la fin de la décennie, le progrès s’installe définitivement : un réfrigérateur surgit dans la cuisine — finie la corvée quotidienne d’épicerie ; le chauffage central ronronne ; la salle de bain brillante remplace la cuvette émaillée ; et surtout, miracle, les WC prennent place à l’intérieur : plus de contact avec les araignées dans la cabane au fond du jardin.

De la planche à laver au frigo, de la Simca à la salle de bain, la décennie 1950 entre dans la fameuse modernité des Trente Glorieuses

Au cœur de l'entreprise familiale

Il n’était pas écrit que Marie-Louise serait femme d’affaires. Et pourtant, quand Lucien décide, un soir de printemps 1961, de racheter l’entreprise de son patron, le projet enthousiasme la jeune femme dont le tempérament ne se satisfait pas d’une vie faite de routine.

Elle continue son emploi chez Courmont tout en assurant, en parallèle, la gestion administrative, comptable et stratégique de l’entreprise Foulon. Les nuits sont courtes, la discipline de fer, mais la passion de construire ensemble porte ses fruits. Grâce à sa rigueur, les banques font confiance, les projets avancent, l’activité s’étoffe.

L’histoire familiale s’écrit alors en lettres majuscules : en 1965, Marie-Louise prend la tête d’un nouveau secteur, pétrolier cette fois. Là encore, elle fait mentir les pronostics : dans un monde d’hommes, elle impose respect et autorité, négociant avec aisance et intelligence. Elle réduit son temps salarié à Ligny pour se consacrer à cette nouvelle branche, qu’elle développe avec la même exigence.

Dans cette période intense, les semaines, les saisons, les années filent, rythmées par le travail. Leur vie laisse peu de place aux loisirs, au socle familial étendu. Lucien, issu d’une fratrie unie, reste attaché aux siens. Marie-Louise, enfant unique, n’a pas ce même besoin. Seuls les grands événements rassemblent. Les petits-enfants apportent une joie discrète mais profonde. Ce ne sont pas des grands-parents "classiques" : encore jeunes et sur tous les fronts, ils vivent l’engagement familial autrement, dans l’action, la transmission par l’exemple.

Au centre du village

Comme portée par un élan inépuisable, Marie-Louise entre en politique : en 1965, après la mort du maire en exercice, elle est sollicitée pour intégrer une liste électorale. À une époque où les femmes en politique restent rares, elle ose franchir le pas. Ce n’est pas un hasard. C’est la suite logique d’un tempérament, d’un parcours, et d’un héritage qu’elle forge pour les siens : celui d’une femme libre, solide, enracinée dans l’engagement et le sens du bien commun.

Les années passent, les enfants grandissent, et voilà que l’aîné, Jacques, prend à son tour place dans l’entreprise familiale. Une nouvelle génération monte en compétence, et Marie-Louise peut enfin dégager un peu de temps pour la chose publique. Son engagement dans la commune de Clary devient plus visible, plus dense. Déjà maire depuis plusieurs années, elle s’investit pleinement dans sa mission de service, sans jamais relâcher son exigence.

Le 4 avril 1971, le conseil municipal de Clary l’élit maire. Elle y demeurera jusqu’au 23 juillet 2005, trente-quatre années de mandats sans relâche — un parcours exemplaire, salué dès les années 1980 par l’Ordre du Mérite agricole, puis en 1996 par la médaille d’honneur régionale pour plus de vingt années au service de la commune. D’autres distinctions suivront.

Dès 1972, elle élargit son action au territoire communautaire. Elle fonde et préside le SIVOM de la Warnelle, puis, dans la logique de coopération intercommunale, devient présidente de la Communauté de communes du Sud-Cambrésis, fonction qu’elle exercera jusqu’à sa mort. Ses convictions ne sont pas des mots : ce sont des réalisations, des réseaux tissés, des projets portés.

La retraite ?

Lucien, de son côté, rêve d’une retraite paisible au soleil. Il imagine les rivières du Sud, les cannes à pêche alignées sur les berges catalanes, et les petits-enfants courant sous les mimosas. Le couple acquiert une maison à Alénya, dans les Pyrénées-Orientales, promesse d’une vie nouvelle.

Mais le destin a ses propres échéances. Le 2 mars 1982, Lucien s’effondre à la table familiale. Le cœur, ce moteur infatigable, s’arrête sans prévenir. Marie-Louise perd son compagnon de toujours, celui avec qui elle a bâti une vie, une famille, une entreprise, une mémoire.

Il ne verra pas son dernier fils, Thierry, se marier quelques mois plus tard à Bertry.

Et les générations s’enchaînent, le sang circule, les noms se relient. En 1987, à seulement 64 ans, Marie-Louise devient arrière-grand-mère. Une étape symbolique, qui lui donne un rôle de passeuse : elle incarne désormais le lien entre ceux qui ne sont plus et ceux qui ne savent pas encore. Pour cette génération, elle deviendra Bonnie.

Officiellement, l’heure de la retraite finit par sonner. Officieusement, elle n’existe pas pour Marie-Louise : elle demeure sur tous les fronts, fidèle à l’entreprise, active dans les associations, dévouée à la commune et à ses divers mandats électifs.

Une femme engagée

Marie-Louise n’a jamais dissocié la foi de l’action, ni confondu les registres. Catholique fervente, elle ne manque guère la messe du dimanche, et puise dans l’Évangile un fil conducteur : se mettre au service de tous.

Marie-Louise n’a jamais dissocié la foi de l’action, ni confondu les registres. Catholique fervente, elle ne manque guère la messe du dimanche, et puise dans l’Évangile un fil conducteur : se mettre au service de tous.

À Clary, elle s’implique avec une discrétion scrupuleuse dans les activités du Secours catholique, attentive aux détresses silencieuses, aux failles invisibles. Mais jamais elle ne mélange ses engagements personnels avec ses responsabilités publiques. Lucide sur la nécessité de préserver la neutralité de ses fonctions, elle veille avec rigueur à respecter la laïcité, pilier républicain auquel elle est profondément attachée.

Chaque année, elle s’octroie une semaine particulière, non pour le repos, mais pour accompagner les malades à Lourdes. Ce pèlerinage en train, elle le vit comme une mission : prendre soin, veiller, porter l’autre. Elle y déploie sa foi incarnée, celle qui se manifeste dans les gestes simples.

Marie-Louise est aussi une femme de mémoire. Elle accorde une grande attention aux anciens combattants, véritables porteurs de valeurs civiques. À leurs côtés, elle participe aux cérémonies commémoratives, afin que la mémoire collective reste vive et transmise. À ses yeux, le devoir de reconnaissance envers ceux qui sont tombés pour la patrie est un pilier de la citoyenneté.

Et pourtant, dans cet univers largement masculin où elle évolue — réunions, discours, décisions —, Marie-Louise n’abdique rien de sa féminité. Toujours élégamment coiffée, portant tailleur et chemisier, jamais un pantalon, elle affirme par son style une identité fière et assumée. Ce n’est pas un détail. Sa broche, son foulard, son port de tête sont autant de signes d’indépendance : elle n’imite personne. Elle trace sa route. Elle incarne une autre manière d’exercer le pouvoir : ferme, douce, rigoureuse, et profondément humaine.

De même, elle n’a nul besoin de « porter la culotte » pour affirmer son autorité. Pas plus qu’elle ne juge nécessaire de débattre sur la féminisation des titres. Lorsque la ministre Yvette Roudy lance, en 1984, le débat sur l’emploi de termes féminins pour désigner les fonctions — la maire, la professeure, l’autrice —, Marie-Louise Foulon reste de marbre. À l’image de l’Académie française, elle estime que « la fonction ne se féminise pas : elle s’exerce ». Et ce sera, une fois pour toutes, Madame le Maire. D’ailleurs, elle ne manque pas, dans un sourire, de rappeler que « la mairesse, c’est l’épouse du maire ».

De même, elle n’a nul besoin de « porter la culotte » pour affirmer son autorité. Pas plus qu’elle ne juge nécessaire de débattre sur la féminisation des titres. Lorsque la ministre Yvette Roudy lance, en 1984, le débat sur l’emploi de termes féminins pour désigner les fonctions — la maire, la professeure, l’autrice —, Marie-Louise Foulon reste de marbre. À l’image de l’Académie française, elle estime que « la fonction ne se féminise pas : elle s’exerce ». Et ce sera, une fois pour toutes, Madame le Maire. D’ailleurs, elle ne manque pas, dans un sourire, de rappeler que « la mairesse, c’est l’épouse du maire ».

La reconnaissance officielle

Le 31 octobre 1997, la salle communale de Clary est pleine à craquer. Un public nombreux, mêlant élus, collaborateurs, amis de toujours et habitants reconnaissants, est venu témoigner son attachement à celle qui incarne depuis plus d’un quart de siècle le visage de la commune. Ce jour-là, Marie-Louise Foulon reçoit les insignes de chevalier dans l’ordre national du Mérite, pour ses trente années de dévouement à la vie publique.

La distinction lui est remise par Philippe Vasseur, ancien ministre de l’Agriculture. Le geste est solennel, mais l’atmosphère chaleureuse. Marie-Louise, un peu émue — mais sans jamais perdre de sa prestance — accepte la médaille avec cette humilité teintée de fierté discrète qui la caractérise. Ce n’est pas tant une récompense personnelle qu’une reconnaissance collective, pense-t-elle. Celle d’une vie au service de sa commune, de ses habitants, de l’intérêt général. Une vie de labeur, de décisions difficiles, de réunions tardives et d’engagements sans calcul.

La reconnaissance ne se mesure pas seulement en décorations. À Clary, elle s’inscrit dans la vie même du village. En 1999, la nouvelle école maternelle est officiellement baptisée École Marie-Louise Foulon. Une décision rare, presque insolite : rendre hommage à une élue de son vivant. Mais nul ne s’en étonne. C’est l’évidence. Car dans cette école, il y a un peu de son énergie, de sa ténacité, de sa volonté d’inscrire l’avenir dans la pierre.

janvier 2005

Comme chaque mois de janvier, la salle de l’Hôtel de Ville accueille les vœux du conseil municipal à son maire – une tradition où se mêlent accolades et discours, bouquets et bilans.

Sur le moment, je ne remarque rien d’anormal. Je photographie la cérémonie comme à l’accoutumée, sans me douter qu’un détail, sur l’un de ces clichés, me troublera plus tard.

Ce n’est que plusieurs mois après, en feuilletant les images de cette journée, qu’un élément me saute aux yeux : Marie-Louise apparaît menue, fatiguée, presque fléchie sous la lourde étole de laine — bien loin de ses tenues habituelles, toujours soignées, structurées, élégantes. En revoyant cette photo, je me suis dit que nous aurions dû nous en rendre compte ce jour-là.

Les signes étaient là, mais nous ne les avons pas vus.

Elle ne s’est jamais plainte. Jamais un mot, jamais une pause, jamais une faiblesse. Mais le rhume s’installe, la toux persiste.

Après Pâques, il devient évident qu’il faut consulter. Marie-Louise, absorbée par ses responsabilités, ne prend pas le temps de s’y résoudre. Il y a toujours une réunion, une visite, un dossier urgent.

Le 8 mai 2005, elle assiste à la cérémonie commémorative. Elle est là, fidèle à ses engagements, mais son regard trahit une forme d’absence, comme si elle puisait dans ses dernières forces.

Ce jour-là, quelque chose vacille. Ce sera sa dernière apparition publique.

Le diagnostic tombe peu après : cancer généralisé. La nouvelle, brutale, foudroie ses proches.

Marie-Louise décide alors de s’éloigner quelque temps de Clary. Nous partons pour Loches, chez Jacqueline, sa fille. Là-bas, le temps se suspend. Elle s’affaiblit peu à peu, avec cette dignité qui l’a toujours habitée.

Pendant ces semaines de retraite, ayant retrouvé le bonheur d’une certaine vacuité, elle s’émerveille de jouer avec un chaton, regarder la nature et d’écouter le chant des oiseaux, ces petits riens qu’elle n’avait plus remarqués et appréciés pendant des décennies. Aux derniers jours d’une vie tellement remplie, elle perçoit toute la brièveté de l’existence ; estimant n’avoir pas su donner le maximum, elle me confiera « Quel dommage, j’avais encore tant de projets, tant de choses à faire et à apprendre ».

Début juillet, il faut revenir. Quelques jours à l’hôpital, avant d’organiser ce qu’elle a souhaité : finir sa vie chez elle, dans la maison familiale.

Nous mettons tout en place pour une hospitalisation à domicile, avec une présence continue à ses côtés, de jour comme de nuit.

Dans ses moments d’éveil, elle écoute, elle s’intéresse encore aux nouvelles du village. La commune, c’est sa maison aussi.

La plus haute distinction

Nous l’espérions de tout cœur : que la Légion d’honneur, la plus haute distinction, lui soit enfin attribuée, et que son nom figure dans la promotion du 14 juillet. Car nous savions, sans oser le dire, qu’elle ne serait plus là pour celle du 31 décembre.

Et puis un matin, au détour d’une page de La Voix du Nord, paraît le décret du Journal Officiel. Son nom y figure. La nouvelle se répand, apportant un vrai bonheur.

Son état de santé ne permet plus d’organiser une grande réception.Alors, ce sera une cérémonie intime, dans les jardins de sa maison.

Les fleurs, les regards, la chaleur discrète de l’été… et derrière les lunettes, on devine une lueur paisible, comme un remerciement silencieux à ses amis indéfectibles, venus savourer avec elle la joie de ce moment.

Elle s’éteindra quelques jours plus tard.

Mémoire d’une lignée

On peut inscrire un nom sur une école, une rue, une plaque de marbre. Mais la véritable postérité d’une femme comme Marie-Louise ne tient pas tant aux honneurs officiels qu’aux empreintes qu’elle a laissées dans les cœurs. Elle fut mère, grand-mère, puis arrière-grand-mère, avant même l’heure de la retraite. Quatre générations, et bientôt davantage, portent dans leur mémoire un éclat de son regard, une rigueur aimante, une parole droite.

Je ne l’ai véritablement connue que sur une décennie — entre 1995 et 2005 — au moment où, en épousant son fils, elle est devenue ma belle-mère. Ce furent des années d’une présence exigeante, fidèle, chaleureuse.

Est-ce assez, dix ans, pour saisir la force d’une vie entière ? Peut-être pas. Mais c’est assez pour savoir ce qu’elle a transmis.

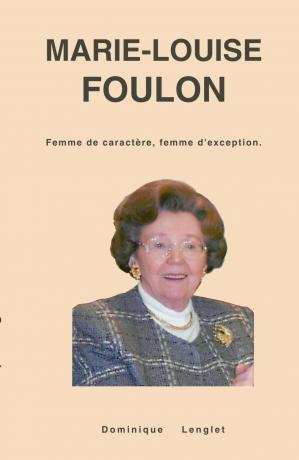

Pour celles et ceux qui souhaitent la découvrir davantage, j’ai cherché, il y a deux ans, à faire vivre sa mémoire dans un livre qui lui est consacré.

Merci pour cette lecture. L' article vous a ému(e), intéressé(e), amusé(e) ou tout simplement été utile ?

Ecrivez-moi un petit commentaire, Seul le nom (initiales ou pseudo) est obligatoire. Si vous souhaitez que je vous contacte, pensez-à renseigner votre e-mail, je suis toujours heureuse d'échanger.

Le blog ne comporte pas de bouton « like » n’hésitez donc pas à manifester votre satisfaction en attribuant les cinq étoiles ci-dessous. C’est une belle façon d’encourager mon travail !

Date de dernière mise à jour : Mer 23 juil 2025

Ajouter un commentaire