Grégoire Delhaye (1749-1824)

En ce jour de Saint-Grégoire…

Peu de Grégoire dans mon Cambrésis ancestral. Pourtant, il y a Grégoire Delhaye (8ᵉ génération), né en avril 1749, quatrième d’une fratrie de neuf enfants.

Son père, Jean-Philippe Delhaye, est brasseur ; son grand-père, laboureur aisé, a été mayeur de Bertry.

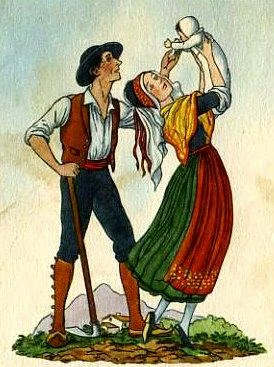

Grégoire épousera Marie-Rose Lenglet,. Là encore, belle alliance : son beau-père, Jean-Philippe Lenglet, est censier-laboureur et fut deux fois mayeur du village.

Avec un tel ancrage familial, il ne lui fut sans doute pas difficile de s’établir et de trouver sa clientèle :

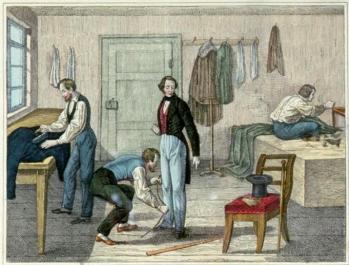

Son métier : tailleur d’habits

Vers la fin du XVIIIᵉ siècle, dans un village comme le nôtre, le métier de tailleur d’habits demandait patience et précision. Il travaillait le plus souvent seul, parfois aidé d’un apprenti, dans une pièce modeste où s’entassaient étoffes, bobines de fil et grandes cisailles. Les clients apportaient leur tissu — drap, toile, lin ou chanvre — et le tailleur découpait, ajustait, cousait chaque vêtement à la main, point après point.

Dans les campagnes, on ne courait pas après la mode : on cherchait des vêtements solides et durables. Beaucoup de familles faisaient confectionner un costume pour la noce… qui durerait toute une vie, jusqu’à l’enterrement. Chez les plus pauvres, on empruntait ou on louait parfois un habit de mariage, qu’on rendait soigneusement repassé une fois la cérémonie terminée.

Grégoire habillait tout le monde : hommes, femmes, enfants, pour les noces, les baptêmes, les deuils. On le payait en argent quand on pouvait, mais souvent aussi en nature : un panier d’œufs, quelques gerbes, un peu de bois.

Artisan aisé et respecté; sans être vraiment riche, il tenait son rang parmi les métiers du village : maréchal-ferrant, cordonnier, sabotier. Il connaissait les mesures de chacun… et souvent les histoires qui les accompagnaient.

sa famille

En février 1772, à 22 ans, Grégoire épouse Marie Rose Lenglet, de quatre ans son aînée. Marie Rose est fileuse, elle a quatre soeurs plus jeunes qu'elle.

Le couple s’installe confortablement et élève six filles. Une seule mourra en bas âge – un fait rare pour l’époque.

Dans la société du XVIIIᵉ siècle, avoir un fils n’était pas seulement un désir, c’était presque une nécessité sociale. L’héritier mâle portait le nom, transmettait le patrimoine, perpétuait la lignée et, dans des familles comme celles de Grégoire et de Marie-Rose, consolidait aussi la réputation. Pour les Delhaye comme pour les Lenglet, qui comptaient dans la vie du village — brasseurs, censiers, mayeurs — l’absence de garçon pouvait nourrir un sentiment de fragilité : qui reprendrait l’activité ? Qui défendrait le nom ?

À l’époque, on ignorait encore que la détermination du sexe venait du père. La responsabilité tombait presque naturellement sur la mère, souvent soupçonnée, en silence ou à demi-mot, de « ne pas savoir donner de fils ». Dans bien des foyers, ces non-dits pouvaient peser lourd, même si l’amour des filles n’en était pas moindre. Dans le cas de Grégoire, il n’aura eu que des héritières, mais ses alliances et la position des deux familles ont probablement permis de préserver le rang et l’influence des Delhaye, malgré l’absence de descendant mâle direct.

Une époque agitée

La vie de Grégoire traverse une période agitée : la Révolution éclate alors qu’il a quarante ans. Dans les villes, les habits changent : les culottes aristocratiques disparaissent, remplacées par des pantalons plus longs, les gilets se raccourcissent, les redingotes se simplifient. Dans les villages, on reste attaché aux vêtements solides et durables, mais même là, le souffle du changement se fait sentir.

Puis vient l’Empire. Les années napoléoniennes apportent leur lot de bouleversements : mobilisation des jeunes hommes, lourdes réquisitions, climat d’incertitude. La mode, elle aussi, se transforme : la silhouette masculine s’affine, le pantalon s’impose définitivement, les grands cols se redressent, les couleurs sombres dominent. Pour un tailleur d’habits comme Grégoire, il faut savoir s’adapter : répondre aux nouvelles exigences des familles qui veulent « être de leur temps », tout en continuant de produire des vêtements solides, faits pour durer.

Ces décennies ont aussi façonné la société locale : les notables d’hier tombent, d’autres s’élèvent, et Bertry, comme tant d’autres villages, voit ses repères bousculés.

Grégoire s’éteint en 1824, à 75 ans. Trois ans plus tard, Marie-Rose le rejoint. Ensemble, ils auront vu marier leurs filles, jouer avec leurs petits-enfants et traverser un demi-siècle de bouleversements.

Date de dernière mise à jour : Mer 03 sept 2025

Ajouter un commentaire