Bantegnies

Certaines branches de notre arbre, discrètes, presque invisibles, le petit-bois, cachent des vies qui ont tissé, sans bruit, le fil de notre histoire familiale.

Ce dossier est dédié à ces "rameaux cachés", ces ancêtres moins connus, dont les traces s’estompent au fil des siècles, parfois effacées par la rareté des archives, d’autres fois par le silence de l’histoire.

D'où vient ce nom

Le patronyme Bantegnies est un nom d’origine toponymique. Il désigne, à l’origine, celui qui est issu de Bantigny, une petite commune du département du Nord, non loin de Cambrai. Autrefois, le Cambrésis comptait douze pairies, domaines prestigieux administrés par des nobles. Bantigny était l’une de ces pairies. La paroisse, initialement dépendante d’Abancourt, fut offerte en 1121 à la cathédrale Notre-Dame de Cambrai. Cette donation fut confirmée par le pape Innocent II,

en 1677, lors de la prise de Cambrai par Louis XIV, le « Roi-Soleil », les Espagnols rasent Bantigny dans un geste de représailles. Mais le village se relève peu à peu de ses ruines.

Le nom lui-même remonte au haut Moyen Âge : il dérive du nom de personne germanique Banto, auquel s’ajoute un double suffixe latinisé en -iniacas, marquant la possession. Autrement dit, Bantigny signifiait à l’origine "le domaine de Banto".

Au fil des siècles, l’orthographe s’est diversifiée : on rencontre ainsi les variantes Bantegny, Bantigny, Bantigny, voire Bantegnies selon les époques et les registres.

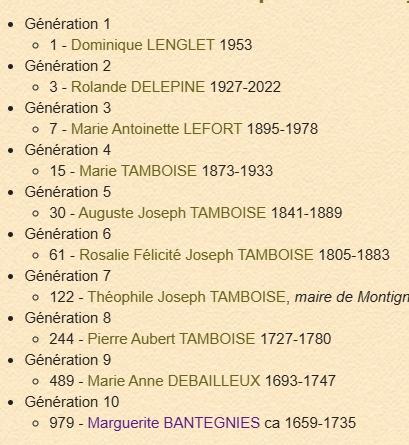

Dans mon arbre

Dans les méandres de mon arbre généalogique, plusieurs rameaux portent le nom Bantigny, essaimés autour de Caudry et des villages voisins. Pourtant, aujourd’hui, je choisis de poser mon regard sur Marguerite Bantegnies, née vers 1659 à Beaurain et décédée à Solesmes le 11 avril 1735. Elle est mon arrière- arrière-arrière.....grand-mère à la dixième génération.

Au-delà de son nom, le passé se fait brumeux : j’ignore tout de ses parents, de son enfance, d'une éventuelle fratrie. La généalogie se heurte souvent à ces zones d’ombre, laissées par ceux qui n’ont pas inscrit leur passage dans les archives — les "invisibles".

Pourtant, cette minuscule lumière est capitale, car de son mariage avec Julien Debailleux naît Marie Anne. C’est elle qui, en épousant Pierre Joseph Tamboise, ouvre un chemin nouveau. Ce petit point lumineux, à peine perceptible dans la brume des siècles, se révèle essentiel : il trace la route qui me mène, génération après génération, jusqu’à la famille Tamboise et, par elle, rattache mon histoire familiale à la grande fresque du Cambrésis d’autrefois.

Où vivaient ils ?

Comme je l’ai précisé plus haut, Marguerite est originaire de Beaurain, la plus petite commune du département du Nord par sa superficie. Entièrement tourné vers l’agriculture, ce minuscule village tient son nom du latin Bella Ramus, signifiant « la belle lisière d’un bois ». Jadis, Beaurain abritait des fabriques de poteries et, jusqu’au XIXe siècle, il fournissait encore du gros buis aux navetiers de la région, ces artisans du bois qui façonnaient manches, ustensiles et outils.

Ce petit village, limitrophe de Solesmes, se niche à une vingtaine de kilomètres de Montigny-en-Cambrésis, où les descendants de Marguerite et de Julien Debailleux finiront par faire souche.

Dans quel monde vivaient ils ?

Vivre au XVIIe siècle, dans le Cambrésis rural, c’était d’abord vivre au rythme des saisons et des récoltes. La table était était roborative, il fallait combattre le froid.

On consommait ce que l’on produisait : seigle, épeautre, avoine et blé noir. Ils donnaient des pains souvent lourds et sombres, que l'on tartinait de saindoux. Les potagers fournissaient choux, poireaux, navets, oignons et légumineuses, tandis que les vergers offraient pommes et poires pour les compotes et les cidres.La viande, rare, se réservait aux jours de fête : on privilégiait le porc salé, les volailles élevées à la ferme. La bière était souvent plus sûre que l’eau elle servait de boisson quotidienne.

Pour illustrer cette époque, voici une recette qui aurait pu trôner sur la table d’une famille comme celle de Marguerite : La tarte rustique au fromage blanc (XVIIe siècle). Une pâte fine, souvent à base de seigle ou d’épeautre, du fromage frais égoutté, des oeufs, de la crème quand on en avait, et une cuillerée de miel.

On battait le fromage frais avec les œufs, la crème et le miel, puis on versait le tout sur une pâte grossière avant d’enfourner dans le four à pain du village, encore chaud après la cuisson du pain. Une douceur rare, réservée aux dimanches ou aux mariages.

Date de dernière mise à jour : Ven 05 sept 2025

Commentaires

-

- 1. Fanny-Nésida Le Ven 05 sept 2025

Voilà un billet bien étoffé, et l'étymologie de Beaurain me plaît -

- 2. Véronique Gave Le Ven 05 sept 2025

Peux-être la recette ancestrale de l fameuse tarte au libouli ?-

- Dominique LENGLETLe Ven 05 sept 2025

C'est effectivement un genre d'ancêtre de la tarte au libouli qui na etr créée qu'au XIXe siècle...j'ai cherché

-

- 3. VERONIQUE ESPECHE Le Ven 05 sept 2025

Une bonne idée que d'associer une recette de jadis-

- Dominique LENGLETLe Ven 05 sept 2025

Merci, j'essaie de varier la rubrique dans quel monde vivaient ils, sinon, comme on tourne toujours autour de la même période, on répète toujours la même chose

Ajouter un commentaire