Bara, Barra, Baras, Barat

Certaines branches de notre arbre, discrètes, presque invisibles, le petit-bois, cachent des vies qui ont tissé, sans bruit, le fil de notre histoire familiale.

Ce dossier est dédié à ces "rameaux cachés", ces ancêtres moins connus, dont les traces s’estompent au fil des siècles, parfois effacées par la rareté des archives, d’autres fois par le silence de l’histoire.

Bara, Barra, Barat, Baras

Ces patronymes coulent d’une même source ancienne, née du français médiéval. Le terme barat — que l’on trouve déjà dans les chartes du XIIIᵉ siècle — signifiait ruse, tromperie, astuce, manège habile. On le retrouve dans l’expression encore familière baratin, ce doux bavardage enjôleur destiné à convaincre.

D'où vient ce nom...

Autrefois, on appelait baratier celui qui rusait, manœuvrait, marchandait — parfois avec talent, parfois avec excès. Le nom Bara serait donc né d'un sobriquet donné à un homme habile en paroles, commerçant madré ou négociateur rusé. Pas nécessairement malhonnête, mais plutôt fin joueur.

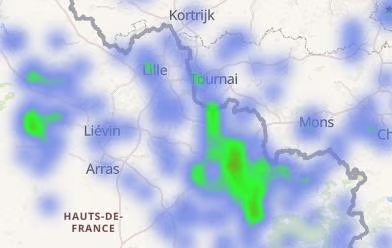

Le Nord, terre de foires et de tisserands, n’a pas manqué d’en produire beaucoup, hasard ou pas : les Bara, Barat, Baras ou Barra, sont particulièrement représentés dans le Valenciennois.

Dans mon arbre...

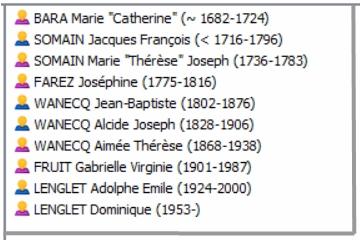

Marie Catherine Bara, fille de Nicolas Baras et Antoinette Boez, est née vers 1682 à Gommegnies, dans l’Avesnois. Elle y passe toute sa vie et y meurt en 1724.

Elle épouse Thomas Somain, originaire du même village. Le couple aura au moins quatre enfants, parmi lesquels Jacques François Somain, épousera Marie Françoise Taine de Bertry .

C’est ainsi que se forme la branche Somain dans notre village.

On peut s’étonner d’un tel mariage, entre deux jeunes gens issus de villages distants de plus de trente kilomètres, à une époque où les unions se concluent le plus souvent dans la même paroisse ou dans les villages voisins. Une explication plausible se trouve dans le monde du textile : les mulquiniers, à la fois tisserands et marchands, se déplaçaient pour vendre leurs toiles fines, chercher de nouveaux débouchés ou livrer leurs pièces.

Il n’est donc pas impossible que la rencontre entre Jacques François et Marie Françoise soit née du négoce du lin, ou d’un échange entre familles commerçantes déjà liées par leur activité.

Où ils vivaient...

Gommegnies se situe à proximité de la Foret de Mormal, dans l’Avesnois, cette région bocagère du Hainaut français, surnommée "le pays à pâtures". Le paysage y est fait de prairies closes, de haies vives et de chemins sinueux reliant entre eux les villages agricoles.

À la fin du XVIIᵉ siècle, Gommegnies vit principalement de l’agriculture, de l’élevage et du travail du lin, culture très présente dans le Nord.

La proximité de Bavay, ancienne cité gallo-romaine, place le village sur un axe de communication stratégique : l’une des fameuses Chaussées Brunehaut, ces routes construites sur les traces des voies romaines. Celle-ci reliait Bavay au Vermandois, facilitant le passage des marchands, colporteurs et muletiers.

Grâce à cette voie, les échanges commerciaux circulaient aisément entre le Hainaut, le Cambrésis, et la Picardie permettant à des artisans tisserands ou à des négociants en toiles de voyager, parfois loin pour l’époque.

Le village vivait constamment dans la crainte des guerres. Il faisait partie de ces territoires régulièrement traversés par les armées, pillés ou incendiés au gré des conflits entre la France et les Pays-Bas espagnols. C’est pourquoi son église avait été fortifiée, comme celles de nombreux villages de la Thiérache. Ces édifices massifs, aux murs épais et aux tours crénelées, offraient aux habitants un refuge en cas d’alerte, lorsque rôdaient les soldats, les bandes armées ou les pillards.

Dans quel monde...

La vie de Marie Catherine Bara et des siens s’inscrit dans une époque rude, marquée par les grandes famines de 1693–1694 et 1709, que les contemporains appelèrent “le Grand Hiver”.

Les blés avaient gelé sur pied, les moulins s’étaient tus, et les réserves, vite épuisées, laissèrent place à la misère.

On mourait rarement de faim au sens strict, mais bien plus souvent des aliments de substitution consommés durant les crises : farines moisies, herbes cueillies au fossé, pain noir mêlé de son, voire de paille ou d’écorce. Ces nourritures infectes provoquaient dysenteries, fièvres et typhus, emportant les plus faibles par milliers.

Les “remèdes de bonne femme” tenaient parfois du miracle, parfois du hasard :

– pour la fièvre, on appliquait un oignon coupé sous les aisselles ;

– contre la toux, on avalait du lait chaud à la suie ;

– et pour “purifier le sang”, on mâchait des racines de gentiane ou de pissenlit.

Les quelques médecins qui existaient déjà exerçaient dans les grandes villes, où ils soignaient surtout les notables et les familles aisées. Dans les campagnes, on faisait sans eux. On se soignait avec les moyens du bord grâce aux rebouteux, aux matrones (sage-femmes) ou aux herboristes, dont les savoirs empiriques tenaient lieu de médecine. : quelques infusions de guimauve ou de camomille, des ventouses, une saignée quand le mal semblait “trop plein”.

Date de dernière mise à jour : Dim 05 oct 2025

Commentaires

-

- 1. Traces et petits cailloux Le Lun 06 oct 2025

Bonjour d'une descendante de Baratte de Coutiches -

- 2. VERONIQUE ESPECHE Le Dim 05 oct 2025

Un billet très bien structuré, comme d'habitude, un grand bravo pour l'illustration de ta création

Ajouter un commentaire