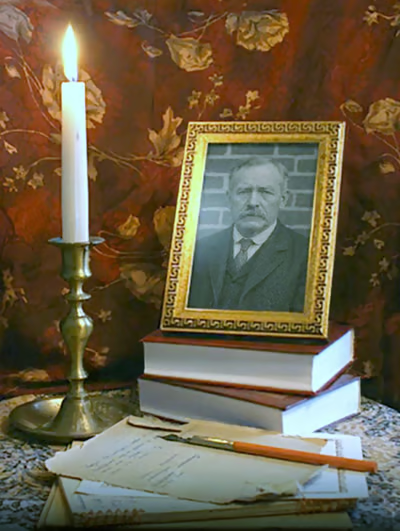

Léonard Fruit (1855-1907)

la famille

Fils de Célestin Fruit et Anne Virginie Sophie Taine, tisseurs, Léonard est l’enfant du milieu d’une fratrie de cinq enfants : Sophie et Virginie, ses deux sœurs aînées,Benoît et Émile, ses deux frères cadets.Léonard et Benoît sont mes arrière-grands-oncles et Émile mon arrière-grand-père. Je n’ai connu aucun d’entre eux, pas plus que leurs sœurs.

Sophie, l’aînée, quitta Bertry pour vivre en région parisienne, et mourut jeune, tandis que Virginie, sa sœur cadette, resta célibataire et trouva sa seule trace dans la mémoire familiale parce qu’elle fut inhumée dans le caveau Fruit -Wanecq avec Émile et ses proches.

Benoît et ses descendants me sont restés familiers bien que ces derniers aient quitté Bertry pour s’établir à Caudry.

Léonard, tout comme ses frères, embrasse la profession de tisseur. Il suit la voie tracée par ses parents et les parents de ses parents pendant de nombreuses générations.

le mauvais numéro

À 20 ans, il se présente devant le conseil de révision et est déclaré apte au service armé.

Par la loi du 27 juillet 1872, le service militaire est devenu obligatoire pour tous les Français âgés de 19 ans.

Comme à cette époque, l’armée ne peut accueillir que 400 000 hommes, un tirage au sort décide dans les faits de la durée du service actif : cinq ans ou un an.

Il ne tire pas le bon numéro, il en prend pour cinq ans et sera libéré en 1881.

En mai 1884, il épouse Virginie Laforge, une fille du village.

Quelques mois plus tard, en septembre, leur premier enfant voit le jour. De toute évidence, ils ont « fêté Pâques avant les Rameaux ». C’est un garçon, Léonard, comme son père. Suivront Albertine en 1888 et Germaine en 1892.

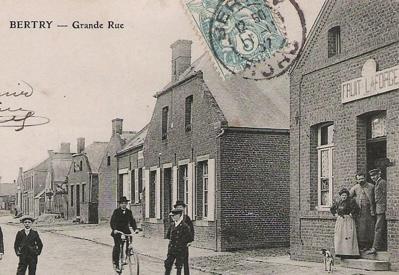

L’épouse de Léonard, Virginie, gère un estaminet bien situé dans la Grand-Rue de Bertry. L'établissement est situé en face de la maison de mon arrière-grand-père Lenglet. L'enfant présent en bas à gauche sur la carte postale, pourrait bien être mon grand-père. Ce type de commerce, modeste est bien ancré dans la vie du village qui en compte près d'une centaine à l'époque. Outre le lien social, il représente une source non négligeable de revenu pour la famille.

l'homme engagé

Léonard Fruit n’est pas seulement un tisseur et un père de famille ; il est aussi engagé politiquement. Il rejoint le Comité Libéral, où il fait valoir ses convictions républicaines et sociales. Impliqué dans la vie publique, son militantisme trouve son prolongement dans son rôle de conseiller municipal, un poste qu’il occupe avec dévouement jusqu’à une période avancée de sa maladie.

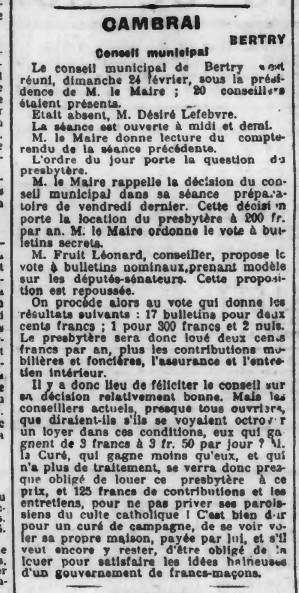

En février 1907, alors que le conseil municipal de Bertry se réunit sous la présidence du maire, Léonard participe activement à la discussion sur des sujets administratifs, comme la location du presbytère, un sujet particulièrement sensible à l’époque, dans le contexte de la loi de séparation de l’Église et de l’État, votée en 1905.

Ce rôle dans la commune montre l’implication de Léonard dans les affaires publiques, au moment où la République cherche à imposer des réformes sociales de grande ampleur, notamment dans le domaine du travail et des droits des ouvriers.

Le gouvernement de Clemenceau, pourtant porteur de réformes visant à améliorer la condition des travailleurs, est loin de faire l’unanimité. Dans la presse locale, on peut lire des critiques acerbes des réformes, notamment à travers la mention d’un « gouvernement de francs-maçons », ce qui montre une opposition forte des cercles conservateurs, hostiles aux réformes sociales de Clemenceau.

Bien que Léonard Fruit ne soit pas directement lié à ces querelles, il doit sans doute naviguer dans un climat politique tendu où les nouvelles réformes sont source de divisions.

La maladie

Son état de santé se dégrade rapidement, et sa mort est annoncée dans la presse le 25 juillet de la même année, à l’âge de 51 ans.

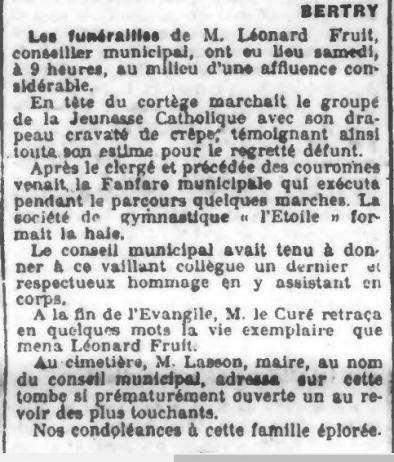

Cette disparition laisse un grand vide dans la famille et le village, comme en témoignent ses funérailles. Celles-ci, marquées par une grande affluence, attestent de l’affection et du respect que la communauté lui porte.

Le cortège funèbre, précédé par l’association Jeunesse Catholique, la fanfare municipale et la société de gymnastique, reflète son implication envers la jeunesse et les valeurs chrétiennes. Le curé de la paroisse, lors de son discours, retrace sa vie qu’il qualifie d’exemplaire.

Sa veuve Julie Laforge lui survivra jusqu’en 1944.

De Julie Virginie Laforge, née en 1859 à Bertry, je n'ai que peu de certitudes, sinon qu’elle était l’aînée d’une fratrie nombreuse – neuf enfants au total, dont sept atteignirent l’âge adulte. Son père, Benoît Laforge, et sa mère, Julie Virginie Millot, lui donnèrent ce prénom en miroir, comme une double empreinte — ainsi qu’on le faisait volontiers à l’époque, tant pour les filles que pour les garçons, en écho aux prénoms des parents ou des parrains et marraines.

En mai 1884, elle épouse Léonard Fruit et devient la tenancière de l’estaminet de la Grand’Rue, qu’elle gère à ses côtés.

Est-ce elle, la femme que l’on voit sur la carte postale du haut, datant du début du siècle, campée fermement sur le pas de la porte, mains sur les hanches, les épaules solides et le regard assuré ? La jupe sombre, le corsage ajusté, et ce chignon haut, savamment roulé à la mode du temps, laissent deviner une femme de tête, habituée à tenir son monde et son estaminet ?

Mais Julie, si discrète soit-elle dans les archives, fut sans nul doute une femme de caractère. Devenue veuve à 52 ans, en 1907, elle dut faire face seule à l’occupation allemande pendant la Grande Guerre. Elle guetta les nouvelles de son fils Léonard, mobilisé au front, tout en soutenant sa fille Albertine, inconsolable depuis la mort de son mari, Antoine Langlet, tombé pour la France en 1917. Les hommes étaient partis ou morts ; restaient les femmes, debout, vaillantes, silencieuses. Julie vécut ainsi encore plusieurs décennies, dans ce monde fracturé par les conflits.

Des trois enfants qu’elle eut avec Léonard – dont j’ai déjà parlé – c’est sans doute Albertine, restée veuve sans descendance, qui prit soin d’elle. Elle s’éteignit au début de l'année 1944, à l’ombre de la Seconde Guerre mondiale, alors que son pays était de nouveau occupé.

Parmi ses frères, deux prirent un tout autre chemin. Aimé et François s’en allèrent tenter leur chance « aux Amériques », laissant derrière eux un sillage de mystère sur lequel enquêter. De leur exil new-yorkais, on ne sait encore presque rien – sinon qu’ils éveillent aujourd’hui l’appétit de votre généalogiste toujours prête à suivre la piste d’un cousin d’Amérique.

En attendant , retrouvez l'histoire de ses enfants :

Merci pour cette lecture. L' article vous a ému(e), intéressé(e), amusé(e) ou tout simplement été utile ?

Ecrivez-moi un petit commentaire, Seul le nom (initiales ou pseudo) est obligatoire. Si vous souhaitez que je vous contacte, pensez-à renseigner votre e-mail, je suis toujours heureuse d'échanger.

Le blog ne comporte pas de bouton « like » n’hésitez donc pas à manifester votre satisfaction en attribuant les cinq étoiles ci-dessous. C’est une belle façon d’encourager mon travail !

Date de dernière mise à jour : Sam 02 août 2025

Ajouter un commentaire