Jean Lenglet et Clémence Hibou, mes Parigots de Bertry

La Noce

S’il avait existé une photo de leur mariage, on y verrait un jeune homme aux épaules solides, les mains tannées par le labeur, et une jeune femme au regard franc, déjà un peu lasse. Pas d’atours, pas de dentelles : juste la toile rude des habits du dimanche et l’odeur d’encaustique des souliers cirés pour l’occasion.

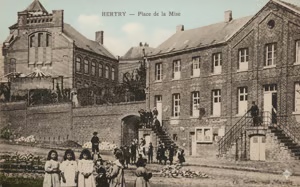

Nous sommes à Bertry, en avril 1887. Le printemps s’installe, les pommiers fleurissent, et tout le monde a remarqué que Clémence attend déjà un enfant...

Jean-Baptiste Lenglet est né ici, en 1861, fils de Charles Lenglet et de Rosalie Olivier. Son père, devenu simple journalier avant sa mort, n’avait plus ni champ ni bête.

La jeune mariée, Clémence, est fille de tisseurs, Théophile et Euphrasie Haimel. Clémence est la benjamine d’une fratrie de six enfants : cinq filles et un garçon. Mais la mortalité infantile a criblé la famille — sur les six, seuls deux enfants atteignent l’âge adulte : l’aînée, Sabine, née en 1850, et Clémence, la dernière. Les quatre autres, nés entre les deux, meurent tous avant leur première année.

La vie à Bertry

Dans ce Cambrésis de la fin du XIXᵉ siècle, la terre ne nourrit plus : on ne vit plus d’un seul métier. Depuis des générations, on est à la fois tisseur et paysan — au XVIIᵉ siècle, davantage paysan que tisseur ; au XIXᵉ, il ne reste que des tisseurs. Les lopins de terre se sont vendus un à un pour acheter des métiers mécaniques, derniers espoirs d’indépendance dans un monde qui bascule vers l’industrie.

Trois mois après la noce, naît Marie, leur premier enfant. Une deuxième fille, Rosalie, voit le jour en mars 1889.

Clémence a grandi entre les murs sonores des ateliers familiaux. Elle connaît le bruit des métiers à tisser depuis l’enfance. Ses parents passent leurs journées courbés sur leur ouvrage, les doigts agiles, le dos brisé. Elle sait que ce métier ne lui offrira pas mieux qu’à eux. Elle rêve discrètement d’autre chose. Jean-Baptiste, lui aussi, regarde vers cet ailleurs où circulent des rumeurs de travail et de lumière : la région parisienne.

Jean-Baptiste, lui, est voiturier. Il conduit sa charrette à travers les ruelles du bourg, transportant pour les uns et les autres des marchandises, des pièces de tissu, des ballots de fil.

Comme beaucoup de paysans de l’époque, il ne sait ni lire ni écrire — son livret militaire porte la mention : « degré d’instruction : il ne sait ni lire ni écrire ». Mais il sait mener la bête et la charrue.

Dispensé de service, son frère Auguste ayant déjà tiré un mauvais numéro, il reste au pays, fidèle à cette existence rude, rythmée par le cliquetis des métiers et le pas lent des chevaux.

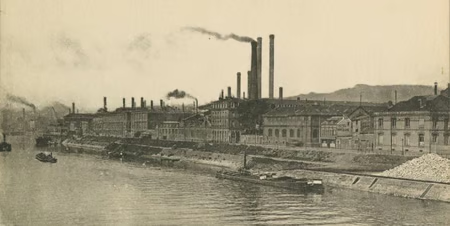

À Bertry, les salaires stagnent, les métiers s’usent, les estomacs grondent. Alors, on écoute les récits de ceux qui sont « montés à Paris ». On écrit de Puteaux qu’il y a des usines, des locomotives, des machines, et peut-être, de la chance.

Un jour, ils se décident. Ils vendent leurs rares meubles : un buffet, un lit, quelques outils, peut-être le cochon engraissé pour Noël — tout ce qui peut se monnayer pour financer le voyage.

Le départ

Et les voilà en route, entassés dans un train noir de suie, l’espoir en bandoulière mais le cœur serré. Autour d’eux, des voyageurs guère plus rassurés. Certains se signent, murmurent des prières ou serrent contre eux leurs maigres bagages. Peu sont familiers de ce monstre de fer qui gronde et crache de la fumée, telle une bête inquiétante.

La datation du départ ne laisse guère de doute : Rosalie naît à Bertry en mars 1889. Elle meurt à Puteaux en mars 1891. Entre ces deux dates, la famille a basculé du monde rural au monde industriel.

Puteaux ; le choc de la ville

Puteaux les frappe dès leur arrivée : l’air est lourd de charbon et de métal en fusion. Les usines grondent comme des bêtes. Le vacarme ne s’interrompt jamais — coups de marteaux, sifflets de locomotives, roulement des charrettes sur les pavés, cris de la ville : appels des marchands de quatre-saisons, éclats des quartiers populaires, brouhaha des foules qui se pressent aux ateliers. Ici, le silence n’existe plus : même la nuit vibre encore du souffle des machines.

Jean-Baptiste devient d’abord terrassier, il creuse les fondations des nouveaux quartiers. Puis, en 1893, il est embauché comme forgeron aux Chemins de fer du Nord, dans les ateliers de construction. Pendant dix ans, de 1893 à 1903, il participera à bâtir le monde nouveau du rail et du fer.

En mars 1891, leur petite Rosalie meurt, deux ans à peine. La cause n’est pas connue : fièvre, maladie infantile ou simplement l’épuisement d’un corps trop fragile. C’est la première tombe parisienne de cette famille. Mais la vie reprend. En 1893 naît Euphrasie Rosalie, prénommée comme sa sœur défunte, puis un garçon, Jean-Baptiste, en 1894.

Les ch'ti se serrent les coudes

Est-ce qu’à Bertry, on parle d’eux, comme souvent, avec fierté et une pointe d’envie ? « Les Lenglet sont à Paris ! » On imagine la réussite, les beaux habits, le progrès.

La réalité est plus âpre : logements exigus, murs humides et la cité, ce piège de brique et de fer. Ici, les cours étroites étouffent sous les cheminées, les rues sentent le charbon et les égouts, et le ciel n’est plus qu’une bande pâle entre les toits. Sans l’ombre d’un arbre pour s’asseoir, respirer l’air des champs, tendre l’oreille aux bruits de la nature.

Pourtant, la solidarité ne disparaît pas. À Puteaux, une véritable chaîne d’entraide unit les émigrés du Nord : on prête un lit, on dépanne pour une nuit, on recommande pour un emploi, on partage des adresses d’épiciers bon marché. Aux veillées, on se communique les nouvelles venues du village, on mange des plats du pays, on prend plaisir à parler patois.

Et quand la Seine déborde en 1910, submergeant les quartiers populaires de Puteaux, c’est ensemble qu’on monte les meubles à l’étage, qu’on partage un bol de café brûlant et un morceau de pain. On se serre les coudes pour affronter les dégâts.

En 1911, Jean-Baptiste est déclaré sans profession : peut-être la santé l’a-t-elle quitté. Il meurt en 1936, à Puteaux, après une vie laborieuse, sans éclat mais digne. Clémence lui survivra quelques années.

De leurs quatre enfants, aucun ne reviendra à Bertry. Tous s’établiront en région parisienne, fondant de nouveaux foyers, de nouvelles racines.

Ils quittèrent Bertry sans certitude, mais sans regret : ils n’avaient rien à perdre, et tout à tenter. Puteaux n’était pas un paradis, mais c’était un horizon. Ils y trouvèrent du travail, un avenir pour leurs enfants, peut-être même une forme de liberté — celle qu’offre la ville à ceux qui ont connu la terre sans rien posséder.

Conclusion

J’ignorais absolument tout de l’existence de ce couple. Et cela aurait fort bien pu continuer ainsi : je les ai découverts par le plus grand des hasards, au détour de recherches sur la famille Delfosse, dans les recensements de Puteaux. Ils habitaient la même rue.

Le patronyme LENGLET a immédiatement attiré mon attention, puisque c’est aussi le mien. Et bingo : non seulement nous sommes bel et bien cousins, mais nous partageons une petite trentaine d’ancêtres communs, dont les Lenglet du XVIIe siècle. Sans oublier Clémence, avec qui je cousine à travers la branche HAIMÉ

Quatre siècles en arrière, cela peut sembler lointain… et pourtant, plus de trois cents ans passés dans le même village, le même paysage, le même ancrage rural : cela finit par créer un socle commun solide, presque tangible.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que j’ai pu, modestement, grâce à cet article de blog, les raccrocher à leurs racines — et leur rendre la place qu’ils avaient silencieusement gardée dans l’arbre familial.

Date de dernière mise à jour : Ven 07 nov 2025

Commentaires

-

- 1. Catherine Livet Le Ven 07 nov 2025

Je me demande si ces gens ont vraiment été plus heureux que s'ils étaient restés au pays. J'ai une branche qui est l'union de deux familles ainsi déracinées... Que de misères !-

- Dominique LENGLETLe Sam 08 nov 2025

La notion de bonheur est très subjective, et l'homme à toujours tendance à penser que l'herbe est forcément plus verte dans le pré du voisin.

-

- 2. Eric delfosse Le Ven 07 nov 2025

Bonjour dom, comme toujours c'est un vrai plaisir de te lire. A bientôt Éric -

- 3. La chasse aux ancêtres Le Ven 07 nov 2025

Un article intéressant et agréable à lire, le style est bon. Comme beaucoup d'autres durant ou après la Révolution Industrielle, Jean et Clémence ont quitté la campagne pour la ville. Si les conditions de vie et de logement n'y étaient pas forcément meilleures que dans leur village, c'était au moins l'assurance d'un emploi et d'un meilleur revenu. Le début hélas de l'exode rural.-

- Dominique LENGLETLe Ven 07 nov 2025

Merci beaucoup

Ajouter un commentaire