Jules Devimeux et Hélène Fruit.

Le temps avait brouillé les contours de cette photo de mariage : les plis, les taches, les ombres avaient presque englouti les visages. L’original, fragile, menaçait de disparaître dans l’oubli.

Aujourd’hui, grâce aux technologies modernes, l’image renaît… et avec elle, l’histoire de Jules Devimeux et Hélène Fruit.

Ce cliché restauré devient une porte entrouverte sur un passé que nous allons suivre pas à pas.

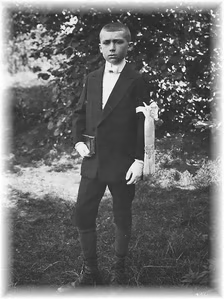

Pour commencer, découvrons le marié, Jules François Devimeux.

De la charrette à la locomotive : Jules

Jules naît en 1874, à Saint-Just-en-Chaussée, dans l’Oise, au sein d’une famille où l’on travaille de ses mains. Son père, François Frédéric Devimeux, est charron, héritier d’un métier ancien et respecté : il façonne roues, essieux et bâtis de charrettes, savoir-faire indispensable avant l’avènement de l’automobile. Sa mère, Élisabeth Armandine Moittie, est ouvrière en bonneterie, un secteur alors florissant dans la région. La bonneterie, c’est l’art de fabriquer bas, chaussettes, gants et sous-vêtements à l’aide de métiers mécaniques, pour alimenter les manufactures locales. Un travail long, minutieux ...et souvent mal payé.

François Frédéric s’est marié une première fois en 1871, avant de perdre tragiquement son épouse. En 1873, il retrouve un peu de bonheur auprès d’Élisabeth, et Jules naît l’année suivante. Il sera peut-être leur unique enfant : aucune trace d’autres naissances n’a été retrouvée. Mais le bonheur est fragile dans ce jeune foyer : Jules n’a que neuf ans lorsqu’il perd sa mère.

Élevé par son père, il grandit dans un monde en pleine mutation qui porte bien son nom de révolution industrielle. Tandis que les roues cerclées de fer font encore chanter les chemins, les rails d’acier redessinent déjà les horizons. François Frédéric, lucide sur les bouleversements à venir, voire visionnaire, pousse son fils à poursuivre des études. Jules saisit sa chance et choisit la voie de la modernité : il deviendra ingénieur aux chemins de fer.

De Bertry au Cateau : Hélène

Sur cette photo, Hélène se tient droite, le port de tête fier malgré ses dix-neuf ans à peine. Sa robe de dentelle, aux manches bouffantes et à la traîne soigneusement travaillée, dit l’importance de ce jour. Dans ses cheveux sombres, relevés avec soin, un diadème de fleurs d’oranger, symbole d’innocence et d’espérance. Entre ses mains gantées, un bouquet discret : un souffle de douceur dans la solennité de la pose.

Hélène est née en janvier 1885 à Bertry, dans une famille de tisseurs, comme tant d’autres dans le Cambrésis. Ses parents, Charles Antoine Fruit et Thérèse Poulin, vivent de ce travail éreintant : de longues journées, les mêmes gestes répétés inlassablement, presque sept jours sur sept, penchés sur les métiers à tisser. Les cadences sont rudes, les revenus modestes, mais dans ce Bertry de la fin du XIXᵉ siècle, le textile fait vivre la majorité des foyers.

Hélène n’est pas fille unique. Elle a une sœur aînée, Marie-Louise, un frère, Charles, également plus âgé, puis viendra Jules, le benjamin… qui tombera plus tard dans les combats de la Grande Guerre. Voir : Jules Fruit, Mort pour la France

À la fin du XIXᵉ siècle, la famille quitte Bertry pour s’installer au Cateau-Cambrésis. Comme beaucoup d’artisans tisseurs, les Fruits sont attirés par les immenses établissements Seydoux, véritables cathédrales industrielles où des milliers d’ouvriers façonnent chaque jour des draps et des étoffes. Là encore, les journées sont longues, mais la stabilité des manufactures offre un revenu plus sûr que le travail à domicile.

Et puis vient ce décembre 1904 où, à tout juste dix-neuf ans, Hélène épouse Jules François Devimeux, de onze ans son aîné. On ignore comment ils se sont rencontrés, mais il est probable que le chemin de fer, où Jules travaille comme ingénieur, ait conduit leurs routes à se croiser au Cateau. Ce mariage unit deux mondes : lui, fils de charron devenu ingénieur, tourné vers la modernité ; elle, issue d’une lignée de tisseurs, profondément enracinée dans le Cambrésis.

Bientôt, leurs vies prendront un tournant inattendu. Ensemble, ils s’élanceront vers des horizons insoupçonnés… jusqu’en Chine.

Changxindian ou Tchang-Sin-Tien

À peine mariés en décembre 1904, Jules et Hélène embarquent pour ce qui sera, pour eux, un véritable saut dans l’inconnu. La première photo retrouvée de Jules en Chine, datée de 1905, nous indique que le couple a quitté la France très rapidement après les noces.

Mais pourquoi partir si loin ? La réponse se trouve dans l’une des plus ambitieuses entreprises industrielles du début du XXᵉ siècle : la construction de la grande ligne Pékin–Hankou. Longue de 1 200 km et jalonnée de 125 gares, elle reliait le nord de la Chine au centre du pays et nécessitait un savoir-faire européen. Le projet, financé par un montage franco-belge, était confié à la direction technique du Belge Jean Jadot, ingénieur visionnaire.

Le chantier, colossal, mobilise des centaines d’ingénieurs, contremaîtres et ouvriers européens, dont Jules Devimeux, recruté pour ses compétences ferroviaires. C’est ainsi que les jeunes époux prennent la route vers Changxindian, au sud-ouest de Pékin, où se trouvent les dépôts et ateliers principaux de la ligne. Après la révolte des Boxers (1899-1901), qui avait entraîné la destruction d’infrastructures ferroviaires, la région est en pleine reconstruction, et les ateliers s’agrandissent rapidement pour accueillir les équipes européennes. Une véritable “cité cheminote” prend forme sur place.

Pour Hélène, à peine vingt ans, le départ tient de l’aventure absolue. Quitter Bertry, Le Cateau, les ateliers Seydoux, les ruelles familières… pour traverser la moitié du globe et poser ses malles à Pékin : tout devait sembler irréel. À cette époque, les ingénieurs français et leurs familles voyagent le plus souvent avec les Messageries maritimes : départ de Marseille, passage par le canal de Suez, escales probables à Port-Saïd, Aden, Colombo ou Saïgon, avant d’accoster en Asie. Plusieurs semaines de traversée, peut-être plus d’un mois, avec l’appréhension de tout quitter, le mal de mer, la chaleur, les odeurs, et la promesse d’une vie nouvelle au bout de l’océan.

Pour Hélène, à peine vingt ans, le départ tient de l’aventure absolue. Quitter Bertry, Le Cateau, les ateliers Seydoux, les ruelles familières… pour traverser la moitié du globe et poser ses malles à Pékin : tout devait sembler irréel. À cette époque, les ingénieurs français et leurs familles voyagent le plus souvent avec les Messageries maritimes : départ de Marseille, passage par le canal de Suez, escales probables à Port-Saïd, Aden, Colombo ou Saïgon, avant d’accoster en Asie. Plusieurs semaines de traversée, peut-être plus d’un mois, avec l’appréhension de tout quitter, le mal de mer, la chaleur, les odeurs, et la promesse d’une vie nouvelle au bout de l’océan.

J’imagine sans peine Hélène, sur le pont du paquebot, les yeux rivés sur la ligne d’horizon, le cœur serré d’avoir laissé derrière elle sa famille et son pays. Le couple part dans une Chine encore pleine de tensions politiques, où les Occidentaux vivent regroupés, presque en vase clos, autour des concessions européennes. Loin de Bertry, loin du Cateau, loin de tout ce qu’elle connaît…

Bientôt, le couple posera ses malles à Changxindian, au milieu d’un monde qui lui est étranger, où la langue, les visages, les paysages ne ressemblent en rien au Cambrésis. Une page radicalement nouvelle s’ouvre pour eux.

La cité cheminote

Quand Jules et Hélène arrivent à Changxindian en 1905, le couple découvre un monde à part. Tout a été pensé pour accueillir les équipes européennes chargées de la construction et de l’entretien de la ligne Pékin–Hankou : ateliers, dépôts, entrepôts… et même des maisons bâties pour les ingénieurs et leurs familles.

La photographie ci-dessus n’est pas celle de leur demeure, mais elle illustre bien l’architecture locale adaptée aux besoins des Européens : un corps de bâtiment bas, une large véranda protégée par des stores de bambou, un jardin où s’épanouissent plantes locales et arbustes décoratifs. Les murs, souvent en briques rouges, protègent de la chaleur estivale, tandis que le toit de tuiles grises rappelle l’architecture traditionnelle chinoise.

La “cité cheminote” est une petite enclave étrangère, avec ses logements alignés, ses jardins entretenus, ses familles regroupées autour d’un même quotidien. La vie européenne s’y organise à l’abri des tumultes extérieurs, mais le dépaysement est total : bruits, odeurs, visages, langue… tout est différent. Pour Hélène, à peine vingt ans, l’aventure devait sembler vertigineuse. On imagine cette jeune femme, fille de tisseurs de Bertry, découvrant les marchés animés, les palanquins dans les ruelles, les étals d’épices, et les couleurs des costumes chinois.

À quelques centaines de mètres, les ateliers ferroviaires bourdonnent d’activité. C’est là que Jules travaille, parmi des centaines d’ouvriers chinois et européens. La vie de la concession est rythmée par les passages de trains, les journées de maintenance, les réunions techniques. Mais pour les épouses, le quotidien est souvent plus solitaire : entretenir la maison, organiser le jardin, s’entraider entre familles françaises et belges… et parfois lutter contre l’isolement, dans un pays où tout leur est étranger.

Dans cette enclave, les Européens vivent à la fois en Chine et en dehors de la Chine : protégés, mais séparés. C’est un univers particulier, fait de contrastes, d’adaptation et de découvertes. Pour Jules et Hélène, Changxindian n’est pas qu’un lieu de travail : c’est un premier foyer, au bout du monde.

1914-1918 entre deux mondes

Deux ans après leur arrivée à Changxindian, en 1907, Hélène met au monde leur premier enfant, Maurice. La famille s’installe dans une routine nouvelle, rythmée par le travail de Jules aux ateliers, la vie des familles d’ingénieurs et la découverte, jour après jour, de ce pays si différent. Les années passent… et puis, neuf ans plus tard, en avril 1916, un deuxième fils voit le jour : Robert.

Mais, loin de la Chine, l’Europe s’embrase. Depuis août 1914, la Première Guerre mondiale déchire le continent. Et pour la famille restée dans le Nord de la France, le drame est double : le Cambrésis, la terre d’Hélène, est en pleine ligne de front. Bertry, Le Cateau, Caudry… tout le secteur est occupé par les Allemands dès les premières semaines de guerre. Les villages sont pillés, les maisons réquisitionnées, les familles déplacées. Les établissements Seydoux, où travaillaient tant de Bertrésiens, sont saisis. La région devient une zone stratégique, écrasée entre les offensives allemandes et les contre-attaques alliées.

À 10 000 kilomètres de là, Jules et Hélène vivent loin des bombes… mais pas du tourment. Les nouvelles circulent mal, parfois avec plusieurs semaines de retard. Le courrier officiel est souvent censuré, les télégrammes rares et réservés aux messages vitaux. On imagine leur angoisse : que sait la famille restée au Cateau de la naissance du petit Robert, ce printemps 1916 ? Et Hélène, là-bas, quand apprendra-t-elle que son jeune frère Jules, le benjamin de la fratrie, a été tué en juillet 1916 dans la Somme, lors des terribles combats de la bataille de Guillemont ?

Cette distance ajoute à la douleur. Dans cette maison de Changxindian, la vie continue — les rires d’un bébé, les jeux d’un grand frère de neuf ans, les soirées sur la véranda… Mais au fond d’elle, Hélène doit se sentir partagée : ici, une vie presque paisible, protégée du fracas des canons ; là-bas, dans le Nord, les siens sous les obus, dans l’incertitude et la peur.

1923, une année charnière

Nous sommes en 1923. La photo de Robert, debout dans son costume de première communion, en est le précieux témoignage. Il a sept ans, les traits encore ronds, le regard sérieux, un missel dans une main, les gants blancs dans l’autre. Sur la chaise, posé bien en évidence, un casque colonial : ce simple détail compense le manque d'archives… la famille vit encore en Chine.

Voilà bientôt dix-huit ans que Jules et Hélène ont quitté le Cambrésis. Leur vie s’est enracinée à Changxindian, dans la cité cheminote bâtie autour des ateliers de la ligne Pékin–Hankou. Maurice et Robert ont grandi là-bas, entre les enfants des autres familles françaises, belges et chinoises.

Mais en 1923, le contexte n’est plus le même qu’à leur arrivée. La Chine change : Changxindian devient le cœur du mouvement ouvrier chinois. Le 7 février 1923, une grève éclate dans les ateliers, sévèrement réprimée dans le sang. Les concessions européennes, jusque-là calmes, deviennent des lieux sous tension. Pour les familles d’ingénieurs, la sécurité n’est plus aussi certaine qu’auparavant. L'idée de retour au pays est dans l'air.

Quand ce retour a-t-il eu lieu ? C’est le grand mystère. Les documents manquent. On ne sait pas si la famille est rentrée en 1923, peu après la première communion de Robert, ou si Jules a prolongé sa mission encore quelques mois. La seule certitude, c’est ce point final : Jules François Devimeux meurt au Cateau en 1925, à l’âge de 51 ans. Alors, ont-ils quitté la Chine précipitamment ? Jules est-il revenu malade ?

Autant de questions laissées en suspens…

Pour Hélène, le choc est immense. Elle a quarante ans et se retrouve veuve, avec deux fils : Maurice, dix-huit ans, et Robert, neuf ans à peine. Après tant d’années passées à l’autre bout du monde, il faut réapprendre à vivre ici, dans ce Nord meurtri, reconstruire des repères, renouer les liens familiaux, retrouver une place dans la communauté.

le retour au pays

Le temps passe, et bientôt vient, pour Maurice, l’heure des obligations militaires.Le service dure encore deux ans à l’époque.

La photo qui en témoigne est lourde de charge émotive : le jeune homme pose fièrement dans son uniforme, sans imaginer que ce cliché sera l’un des derniers souvenirs.

Le destin frappe à nouveau : en 1930, Maurice meurt brutalement, à l'armée, emporté par les complications d' une crise d’appendicite. Il n’a que 23 ans.

Pour Hélène, les deuils et les peines s'accumulent Dans ces années d’entre-deux-guerres, elle se raccroche à Robert, son cadet, le seul qui reste auprès d’elle.

Dans les années 1930, Robert Devimeux se prépare à son tour à ses obligations militaires. Dès 1935, il se distingue lors de la préparation militaire, où il reçoit une récompense au tir. Une nouvelle distinction suivra en 1938 : Robert excelle dans l’art de viser juste, un talent qui sera bientôt mis à l’épreuve. Car la guerre revient. En 1939, il est mobilisé comme sergent. L’année suivante, en 1940, lors de l’effondrement du front français, Robert est fait prisonnier par les Allemands. On ignore encore les détails de sa captivité, mais ce que l’on sait, c’est qu’il reviendra, contrairement à tant d’autres, et que sa vie reprendra son cours.

Plus tard, Robert épouse Odette Bertrand. On ignore s’ils eurent des enfants, les archives restent muettes sur ce point. Quant à Hélène, elle finit sa vie au Cateau, là où son parcours avait pris un nouveau départ cinquante ans plus tôt. Elle s’éteint en février 1954, à 69 ans.

Aujourd’hui, toute la famille repose dans ce caveau : Jules et Hélène, leurs fils Maurice et Robert, mais aussi les parents d’Hélène, Charles Antoine Fruit et Thérèse Poulin, ainsi que Odette Bertrand, la belle-fille d’Hélène.

Remerciements

Un grand merci à mon compère généalogique, Jean-Claude Taisne, qui m’a gentiment confié ces précieuses photos de famille. Elles m’ont permis de retracer le parcours de nos lointains cousins communs — une véritable plongée dans le passé ! J’espère que mes recherches lui auront apporté quelques découvertes intéressantes… En tout cas, je me suis appliquée à mener l’enquête avec tout le sérieux (et la curiosité !) d’une archéologue des familles.

Merci pour cette lecture. L' article vous a ému(e), intéressé(e), amusé(e) ou tout simplement été utile ?

Ecrivez-moi un petit commentaire, Seul le nom (initiales ou pseudo) est obligatoire. Si vous souhaitez que je vous contacte, pensez-à renseigner votre e-mail, je suis toujours heureuse d'échanger.

Le blog ne comporte pas de bouton « like » n’hésitez donc pas à manifester votre satisfaction en attribuant les cinq étoiles ci-dessous. C’est une belle façon d’encourager mon travail !

Date de dernière mise à jour : Jeu 11 sept 2025

Commentaires

-

- 1. Fanny-Nésida Le Ven 12 sept 2025

Une enquête très intéressante et un contexte retracé dans le détail -

- 2. Catherine Livet Le Mer 10 sept 2025

Lorsque la vie est une véritable aventure ! -

- 3. VERONIQUE ESPECHE Le Mer 10 sept 2025

Quel voyage ... Quel courage de quitter famille et pays pour une contrée lointaine à la langue si différente

Ajouter un commentaire