André Delfosse (1892-1916), Mort pour la France

Une famille de tisserands

André était le cinquième et dernier enfant d’Auguste Delfosse et de Joséphine Boulant.

Le plus jeune d’une fratrie de quatre garçons et une fille, né à Bertry, ce village du Cambrésis où le tissage à bras, du lin et du coton, rythmait les journées.

Son père, Auguste, fils d’un immigré venu de Belgique, appartenait à la première génération installée en France. Ouvrier appliqué, il tissait avec constance et régularité, sept jours sur sept. Puis, un matin, entre 1892 et 1906, la famille prit la route de Paris — ou plutôt de sa banlieue industrieuse : Puteaux.

Quitter Bertry, c’était tourner le dos au village, à ses chemins bordés de haies, à cet univers où tout le monde se connaît, s’entraide, se salue d’un signe de tête au détour d’une cour. Là-bas, le soleil se levait sur les champs de blé, dorait les toits de tuiles, et le soir, les voix se répondaient d’une fenêtre à l’autre, familières, rassurantes.

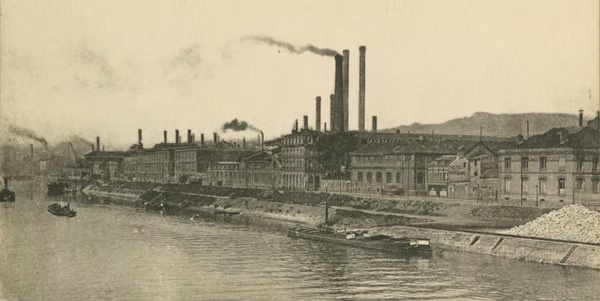

Mais à Puteaux, le décor change. Le même soleil, à peine levé, s’étouffe dans la brume grise des cheminées d’usines. La terre a disparu sous la pierre et la suie. Les Delfosse découvrent la banlieue industrieuse, ses logements étroits, l’air chargé de charbon, la promiscuité, la fatigue.

Puteaux, autrefois village de vignerons, est devenue cité ouvrière, débordée par l’explosion urbaine. Les maisons s’y entassent, les familles aussi.

Ici, le travail n’attend pas : il faut s’adapter vite, trouver sa place. Les conditions de vie sont loin d’être idylliques : poussière, chaleur, les cadences soutenues — le quotidien d’une classe laborieuse que la loi mettra près d’un siècle à protéger.

Furent-ils débauchés par les grandes manufactures qui cherchaient des mains habiles, ou bien décidèrent-ils de tenter l’aventure d’eux-mêmes, comme tant d’autres ouvriers rêvant d’un avenir meilleur ? Rien ne permet de le dire, mais en 1907, la fille de la famille, Rosalie Delfosse, se marie à Puteaux : preuve que le clan s’y est enraciné.

Et comme si le ciel voulait lui-même éprouver les nouveaux venus, survient la crue de 1910. En janvier, la Seine déborde et submerge Puteaux. Les caves se remplissent, les rues deviennent des canaux, et l’on circule sur des planches posées entre deux trottoirs. Les habitants regardent passer leurs meubles dans les eaux boueuses.

Pour une famille venue du Caudrésus, où il n’y a pas de rivière, c’est une scène d’un autre monde. Les Delfosse découvrent cette ville où la misère et la solidarité se côtoient dans la même barque.

Auguste, le père, change plusieurs fois de métier au gré des besoins et des hasards : journalier, forgeron, mécanicien, puis, à la fin de sa vie, distillateur. Ce parcours en dit long sur ces existences d’adaptation, où l’on ne choisit pas toujours... mais où l’on se relève toujours.

La vie

Le benjamin, reste encore quelque temps à Bertry : en 1906, on le recense garçon boulanger, il est mitron chez Lansiaux. Il se lève avant l’aube, pétrit la pâte à la lueur des lampes à huile, enfourne les miches dorées qui nourrissent le village. Pour quelles raisons quitte-t-il Bertry ? En 1911, André a rejoint sa famille à Puteaux. Il y travaille quelque temps avec son frère Gaston chez Hulot, un teinturier réputé du coin. Pourquoi ce changement ? Était-ce mieux payé ? Plus stable ? Ou tout simplement plus pratique, à portée de pas, dans une banlieue où les usines dictent le rythme de la vie ?

Nul ne le sait. Mais à sa manière, André boucle la boucle : dans les vapeurs de teinture et la rumeur des machines, il retrouve le fil de ses origines, le textile.

La guerre

Et soudain, 1914.

Le ciel , que l’on croyait encore paisible, se déchire sous les gros titres des journaux : « Jaurès assassiné ! » Nous sommes le 31 juillet. Dans les rues de Puteaux, les petits crieurs hurlent la nouvelle ; les visages se ferment. C’est la stupeur. L’homme qui incarnait l’espoir de la paix vient de tomber sous les balles.

Dès lors, plus rien ne retient le cours du destin : le 2 août, la mobilisation générale est décrétée. Les cloches sonnent, les affiches couvrent les murs : « Aux armes, citoyens ! » Et bientôt, les trains de soldats s’ébranlent, chargés d’hommes en vareuse bleue, de regards graves, de mouchoirs qui s’agitent sur les quais.

André a vingt-deux ans. Il est célibataire. Comme tous les jeunes hommes de sa génération, il a déjà fait son service militaire, sans imaginer qu’il reprendrait si vite le fusil.Le voilà soldat du 170ᵉ régiment d’infanterie.

Les mois passent. L’euphorie du départ laisse place à la boue, au froid, aux ordres criés dans la nuit. 1915 s’étire dans un mélange de peur et de résignation. Puis vient 1916. Verdun. Le mot claque encore aujourd'hui, associé à celui d'enfer.

Le 170ᵉ régiment est engagé dans les combats les plus violents du printemps, dans le secteur de La Caillette – Souville, non loin de Douaumont. Les hommes y tiennent des positions bombardées sans relâche. Les tranchées s’effondrent, les arbres sont réduits à des moignons calcinés, et la terre tremble sous le tonnerre des obus. Chaque mètre gagné doit être aussitôt défendu au prix du sang. Le régiment laisse là des centaines d’hommes, mais son courage lui vaut l’inscription « Verdun 1916 » sur son drapeau.

La mort

C’est dans ce chaos qu’André tombe, le 26 avril 1916, frappé par un éclat d’obus. Vingt-quatre ans à peine, et déjà fauché par la guerre.

« A, par son courage et son sang-froid, contribué largement à la conservation d’une tranchée conquise

en établissant un barrage protégeant les occupants contre les feux d’enfilade. »

Derrière ces mots un peu grandiloquents, se cache pourtant une autre réalité :

celle d’une famille éplorée, d’une vie brisée, d’un jeune homme de vingt-quatre ans qui n’aura pas eu le temps de revenir à Puteaux, ni à Bertry, ni d’achever sa vie d’homme. Englouti dans la boue de Verdun. Cette bataille durera toute l’année 1916, faisant plus de 700 000 morts et disparus, sans vainqueur, sinon la souffrance.

Son nom n’apparaît pas sur le monument aux morts de Bertry. Il est inscrit à Puteaux, au cimetière nouveau, où la famille avait pris racine Ainsi, la mémoire d’André Delfosse s’est enracinée loin de son village natal, mais l’acte de décès, transcrit à Bertry, rappelle qu’il fut avant tout un enfant du pays, tombé à Verdun le 26 avril 1916.

Un fils du Nord, parti trop tôt.

Merci pour cette lecture. L' article vous a ému(e), intéressé(e), amusé(e) ou tout simplement été utile ?

Ecrivez-moi un petit commentaire, Seul le nom (initiales ou pseudo) est obligatoire. Si vous souhaitez que je vous contacte, pensez-à renseigner votre e-mail, je suis toujours heureuse d'échanger.

Le blog ne comporte pas de bouton « like » n’hésitez donc pas à manifester votre satisfaction en attribuant les cinq étoiles ci-dessous. C’est une belle façon d’encourager mon travail !

Date de dernière mise à jour : Mar 21 oct 2025

Ajouter un commentaire