Le retour de l'oncle Orense...

La légende

Lorsque nous étions enfants, en visite chez les grands-parents paternels, si nous omettions d'éteindre la lumière en sortant d'une pièce,grand-mère nous demandait si nous "attendions le retour de l'oncle Orense".

Nous riions sans comprendre, conscients seulement qu’il s’agissait d’une plaisanterie de grande personne, un de ces mystères familiaux qui amuse les adultes et déroute les petits.

C'est ainsi que grand-mère Gabrielle nous raconta la légende de "l'oncle Orense".

L'histoire

Il était parti à la guerre et n’en était jamais revenu. Pendant de longues années, ses parents avaient disposé chaque soir une lampe à pétrole sur le rebord de la fenêtre, espérant qu’un jour leur fils, égaré quelque part, verrait la lueur et retrouverait le chemin de la maison…

Une légende familiale a forcément un fond de vérité, il me restait à en découvrir l'origine. Je me suis donc mise en quête de ce mystérieux oncle Orense.

C’était, ai-je appris, le grand-oncle de Marc Lenglet, mon grand-père paternel.

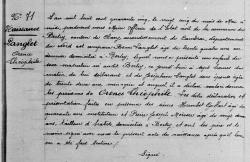

Jusqu’à la découverte de son acte de naissance, je doutais même de son existence réelle : l’orthographe du nom — Langlet au lieu de Lenglet — avait brouillé mes recherches. Et pour ne rien arranger, Orense, ce prénom si rare, est répertorié sur Internet comme… féminin !

Fils de Rémi Lenglet, cordonnier à Bertry, et de Rose Joséphine Lenglet, née à Troisvilles et ménagère, Orense voit le jour le dimanche 25 mai 1845.

La conscription

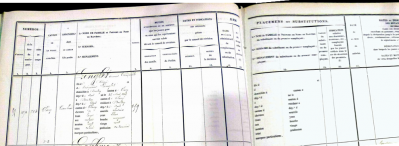

Les fiches matricules militaires sont souvent des mines d’or pour le généalogiste : elles révèlent les visages, les tailles, les métiers, les destins.

Hélas, les premières fiches conservées ne concernent que les conscrits de la classe 1866. Orense, né en 1845, appartient à la classe 1865 — il s’en est donc fallu d’un an pour que sa trace échappe aux archives militaires.

Heureusement, le registre de conscription de cette année-là a été conservé. J’y ai retrouvé les précieux éléments physiques qui dessinent enfin les traits de l’homme derrière la légende : un jeune au visage rond, mesurant 1 mètre 59, les cheveux châtains et les yeux bleus, exerçant la profession de cordonnier, comme son père.

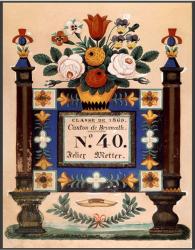

Vint alors le temps du tirage au sort, cette loterie du destin propre au XIXᵉ siècle.

Chaque jeune homme de vingt ans y jouait, en tremblant, sa jeunesse et parfois sa vie : les numéros les plus bas désignaient ceux qui partiraient pour cinq longues années de service militaire.

Orense a la malchance de tirer le numéro 57 : il sera bon pour le service.

Ces billets de conscrits avaient une valeur symbolique immense : ils décidaient du sort d’une famille. Beaucoup furent conservés, encadrés ou richement décorés, véritables reliques d’un passage obligé vers l’âge adulte — comme celui ci-dessous.

De gravelotte...

Nous sommes sous le Second Empire : Napoléon III règne depuis 1852.

Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse — une guerre mal engagée, presque perdue d’avance.

L’armée française compte deux fois moins d’hommes que l’armée prussienne, et cette dernière dispose d’un matériel nettement supérieur, notamment les canons Krupp. À cela s’ajoutent le manque de préparation et les failles du commandement : tout concourt au désastre.

Un nom, une date, suffisent à résumer cette tragédie : Gravelotte, le 16 août 1870.

C’est de là que vient l’expression populaire : « pleuvoir comme à Gravelotte ».

Un soldat, Palmyr Lanquetin, écrivait alors à ses parents : « Les balles pleuvaient comme la grêle. On aurait dit des bourdons qui volaient autour de nous. »

Son passage à Gravelotte, peu après la bataille, aurait d’ailleurs inspiré à Arthur Rimbaud son célèbre poème Le Dormeur du Val.

A Sedan

Puis vient Sedan, le 1er septembre 1870, et la défaite écrasante.

L’Empereur capitule, 80 000 soldats sont faits prisonniers.

Les survivants sont conduits sur la presqu’île d’Iges, entassés, sans abri ni vivres.

La pluie tombe sans répit, transformant le sol en bourbier. Puis le soleil succède à la pluie, accablant les corps affamés. Chaque matin, on ramasse des centaines de morts — victimes de la faim, du froid, de la dysenterie, buvant l’eau infectée de la Meuse.(Source : Wikipédia, Bataille de Sedan).

Le Roman de de Zola "La Débâcle" décrit l'enfer de ce camp.

À partir du 12 septembre, les prisonniers sont transférés dans divers camps d’Allemagne.

C’est la fin de l’Empire, mais la République, proclamée à Paris, refuse la défaite. Le général Faidherbe prend la tête de l’armée du Nord, formée de bataillons de l’Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

Hélas, d’Amiens (1 000 tués, 1 300 prisonniers) à Bapaume (1 569 morts), de Péronne à Saint-Quentin (3 500 tués, 9 000 prisonniers), ce ne sont que défaites, malgré le courage des soldats, salué par leur chef.L’armistice est finalement signé le 28 janvier 1871.

Plus de 400 000 Français sont faits prisonniers et internés dans près de 200 camps disséminés en Allemagne. La plupart regagnent leur foyer dans l’année qui suit, mais d’autres ne reviendront jamais.

Les registres du camp d’Ulm ne recensent que 402 morts, et les archives de la Croix-Rouge à Genève mentionnent quelques blessés identifiés — trop peu pour rendre compte du désastre humain. J’ai consulté les listes du camp d’Ulm et les archives du CICR : nulle trace de l’oncle Orense.

Le conflit fit 139 000 morts, dont beaucoup reposent dans des fosses communes, sans croix ni nom. Certaines tombes, anonymes, dorment encore au détour d’un bois, d’un champ ou d’un village oublié. La probabilité la plus grande est qu’il soit mort et enterré anonymement, quelque part entre Sedan et l’Allemagne.

Il arrive, rarement, qu’une tombe soit mise au jour — ce fut le cas encore en 2012, dans un bois du Pas-de-Calais. Mais la région, dévastée à nouveau par la Grande Guerre, a tant souffert que les chances de retrouver un jour sa sépulture sont infimes.

Dans son Histoire de Bertry, l’abbé Édouard Du Chesne évoque la guerre de 1870 en quelques lignes, les Prussiens n’ayant fait qu’un bref passage dans le village, lors de la bataille de Saint-Quentin :

« Lors de la signature de la paix, les prisonniers bertrésiens réapparurent au bout de longs mois, la plupart revenant de Prusse. Une famille Basquin, qui comptait cinq fils, les revit tous à la longue ; le village entier avait fait pèlerinage à la chapelle Sainte-Anne. »

Mai 2022

Je reprends ici ce texte ancien.

Lorsque je l’ai écrit, en 2014, je ne disposais pas encore des nombreux actes retrouvés depuis dans les archives de mes grands-parents.

Je viens d’ouvrir la malle aux trésors : il n’y est pas.

Me voilà donc repartie en chasse...

Joséphine Lenglet meurt en 1884.

Puis, en août 1888, Rémi procède à une donation-partage au profit de ses deux enfants, Émérile et Rose, seuls héritiers.

Dans le registre, nulle mention d’Orense... La famille s'est fait une raison !

— Un grand merci à André Douay pour son aide précieuse dans les recherches, et plus particulièrement pour la transmission des documents administratifs (registre de conscription, registre de donation-partage). —

Date de dernière mise à jour : Dim 28 sept 2025

Commentaires

-

- 1. VERONIQUE ESPECHE Le Mer 25 mai 2022

Bonne chasse donc ... et prie que tout ce que tu trouveras soit aussi bien écrit que l'acte de naissance de l'oncle Orense ...

Quelle belle écriture cet acte, on en rêve dans toutes les archives

Ajouter un commentaire