Joseph et Colette, l'innocence fracassée

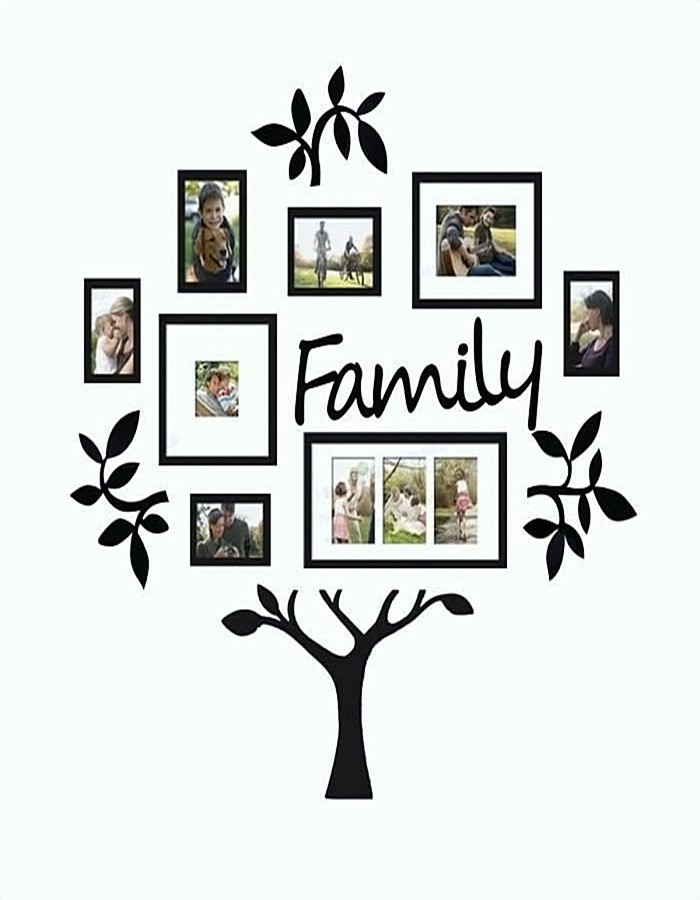

Un frère et une sœur, serrés affectueusement l’un contre l’autre.

Le contraste est insoutenable :

le regard lumineux, la confiance encore intacte,et, cousue sur le manteau, la marque de la haine.

Ils étaient juste des enfants.

Ils ont été tués, non pas pour ce qu’ils avaient fait - que pourrait bien faire un enfant qui méritât la mort ? - mais pour ce qu'ils étaient, des bambins de religion juive.

Ils ont été tués pour ce qu’on prétendait qu’ils auraient pu devenir... "ennemis de l’intérieur", "vermine à éradiquer", "suceurs de sang", "usuriers", "empoisonneurs", "tueurs d’enfants chrétiens". A l'idéologie mortifère nazie, ils n'avaient que leur sourire, leur sérieux et leur tendresse à opposer.

6, rue Mercoeur – Paris 11e

Ici vécut une famille aimante, unie, balayée par la folie nazie. Une adresse comme tant d’autres, un immeuble dans le 11e arrondissement de Paris, devenu malgré lui témoin silencieux de l’un des innombrables drames de la Shoah. La famille Ventura-Valero y vivait paisiblement, jusqu’à ce que l’Histoire, impitoyable, vienne frapper à sa porte.

Je ne connaissais pas cette famille.

Je ne leur suis rien — pas même une lointaine parente, pas une descendante. J'ai découvert leur drame en travaillant sur le dossier de la famille Angel-Elnekave dont ils sont des cousins.

Cette photo est pour moi l’incarnation absolue de la barbarie nazie

Joseph, dit Jojo, est né à Paris le 15 février 1932.

Élève brillant, toujours premier de sa classe, il fréquentait l’école primaire de la rue des Boulets dans le 11e arrondissement de Paris. Sérieux, réservé, un peu grave déjà, il avait cette intelligence vive et appliquée des enfants qui comprennent très tôt que tout peut basculer.

Mais ce qui le distinguait surtout, c’était son rôle de grand frère protecteur. L'arrivée tardive, quasi inespérée de cette petite sœur l'avait comblé de bonheur.

Colette, née à Paris le 18 août 1939, n’aura connu que la guerre.

Elle n’aura pas eu le temps d’aller à l’école, ni de jouer sur un banc du square.

Et pourtant, elle rayonne.

Sur la photo, elle ressemble à une poupée, avec son petit manteau foncé bordé de fourrure blanche. Elle rit à pleines dents, insouciante, légère, confiante dans le monde et dans son grand frère, à qui elle se serre de près.

David VENTURA

Né le 14 juillet 1900 à Smyrne, dans l’Empire ottoman (aujourd’hui Izmir, Turquie), David Ventura était commerçant. Juif sépharade, il avait quitté les rivages d’Asie Mineure pour s’installer à Paris, où il vivait avec sa femme Suzanne et leurs deux enfants, dans un appartement du 6, rue Mercoeur, dans le 11e arrondissement.

Homme jovial, David avait ce tempérament chaleureux des Méditerranéens : il prenait la vie du bon côté, aimait les cafés, les parties de cartes et de dominos, et n’était pas le dernier à plaisanter ou à taquiner. Certains l’auraient peut-être trouvé un peu amusette, un brin insouciant, mais toujours sociable, toujours présent pour une anecdote, un bon mot.

Il avait ses habitudes, ses repères, son monde bien à lui, mais ce monde allait s’effondrer.

David est arrêté lors de la première grande rafle visant les juifs étrangers, le 20 août 1941. Interné à Drancy, il restera plus d’un an interné dans ce qu’on appelle déjà le camp de Drancy, mais qui n’a rien d’un camp au sens militaire : il s’agit d’un complexe de bâtiments d’habitation en béton, inachevés, prévu à l’origine pour une cité moderne, la Cité de la Muette.

Mais la modernité s’est transformée en piège de pierre. Les appartements vides, sans porte ni vitre, servent de dortoirs. Les escaliers sont sombres, les couloirs, glacés. Les internés dorment à même le sol ou sur des paillasses crasseuses, sans intimité, sans chaleur.

L’hiver venu, les vêtements ne suffisent plus. On se couvre de journaux, de cartons, de bouts de tissus échangés sous le manteau.

La faim tenaille les ventres : les rations sont maigres, les repas rares, et l’on dépend des colis de vivres envoyés par les familles, quand ils parviennent à passer les barrages de l’administration ou de la convoitise.

Source : Mémorial de la shoah Drancy.

Chaque jour s’écoule dans une attente rongée d’angoisse. On entend parler de convois, de trains, de départs vers l’Est. On ne dit pas où, mais tous comprennent que l’absence de nouvelles est une nouvelle en soi.

Le 23 septembre 1942, il est déporté vers Auschwitz par le convoi n°36. Il n’aura pas la douleur de voir, un an plus tard, l’arrestation de sa femme Suzanne et de leurs deux enfants, Joseph (11 ans) et Colette (4 ans).

Il n’aura pas à subir cette seconde violence, quant à son propre sort, il est probable qu’il ait compris, déjà, ce qui l’attendait.

Susy aux roses

Née le 15 août 1909 à Constantinople (aujourd’hui Istanbul), Suzanne Valero avait ce charme oriental, cette grâce spontanée qui lui valait d’être comparée à une actrice de cinéma. Sur la photo qui reste d’elle, elle tient un bouquet, jambes croisées, souriante, douce, presque espiègle. Un instant d’éclat et de beauté, figé avant la chute. On l’appelait Suzy Elle adorait les fleurs promesse de printemps sans cesse renouvelé.

Avec son mari David Ventura, elle élèvait deux enfants dans leur appartement de la rue Mercoeur, Une famille modeste, mais aimante. Suzy, tenait le foyer et s'occupait de sa mère âgée qui vivait avec eux. Mais tout bascule le 20 août 1941, lorsque David est arrêté lors de la première grande rafle de Juifs étrangers.

À partir de ce jour, pour Suzy, commence une longue année d’angoisse. Une année à vivre avec la peur au ventre, à attendre des nouvelles. Une année à économiser sou après sou pour envoyer, discrètement, un colis à Drancy. Il ne faut pas aller le porter soi-même — trop dangereux — mais il faut que David tienne, qu’il sache qu’il n’est pas seul, qu’on pense à lui.

Elle fait ce qu’elle peut avec ce qu’elle a. Deux adultes et deux enfants à nourrir, courir les marchés, en temps de pénurie occupent une partie de ses jours, Des voisins à éviter, parfois. Il se murmure dans la famille qu’un jour de 1943, elle est dénoncée. On ne sait par qui, ni pourquoi. La rumeur est là, sans preuve.

Le 6 décembre 1943, Suzanne est arrêtée, avec Joseph, 11 ans, et Colette, 4 ans. Internée à Drancy à son tour, dans les mêmes immeubles que son mari un an plus tôt, elle n’a que quelques jours à survivre.

Le 7 décembre, tous trois sont déportés vers Auschwitz par le convoi n°64.

Ils seront assassinés à leur arrivée, le 16 décembre 1943.

Suzanne avait 34 ans.

Elle n’aura pas eu le temps de vieillir, ni même celui d’espérer.

Mais elle reste, sur cette photo précieuse, comme une promesse volée : celle d’une femme libre, belle, vivante.

post scriptum

Leurs noms sont gravés sur le Mur du Mémorial de la Shoah, Dalle 47. Colonne 16. Rangée 2.

Joseph et Colette Ventura ont obtenu la mention officielle :

« Mort en déportation » – « Mort pour la France ».

Une reconnaissance tardive, mais réelle, de l’innocence fauchée et de l’injustice commise, ouvrant droit à réparation.

Leurs parents, David et Suzanne Ventura, eux, n’étaient pas naturalisés français.

Leur sort est le même, mais ils n’ont pas eu droit à cette mention.

Mais ce dont j'aimerais que l'on se souvienne, bien plus que ces lignes de pierre, c’est le regard d’un garçon sérieux et doux, et le rire éclatant d’une toute petite fille.

Date de dernière mise à jour : Mar 15 juil 2025

Commentaires

-

- 1. Véronique Gave Le Ven 03 oct 2025

Tu transformes en étoile céleste celle de la honte cousue côté cœur comme une cible. Dominique quel bel hommage encore !

Ce récit commémoratif me fait penser à toutes ces étoiles qui brillent comme au firmament au bien triste mémorial des enfants de Yad Vashem. -

- 2. Catherine Livet Le Lun 07 déc 2020

C'est toujours terrible mais c'est bien d'en parler malgré les tabous qui ont pu s'installer parfois

Ajouter un commentaire