Jean Basquin et Anne Galliot

Un couple fondateur

Dans les archives du Cambrésis, dont aucune ne remonte au delà de 1600, une double silhouette se détache à peine. Quelques lignes notariales, un acte de succession, et voilà toute la vie d’un couple réduite à des formules légales. Et pourtant, derrière ces formules se cache une réalité majeure : Jean Basquin et Anne (ou Jeanne) Galliot (ou Gaillot) constituent la souche de laquelle sont issus des milliers de Basquin.

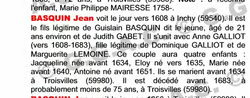

Selon les estimations tirées de Geneanet, près de 24 000 Basquin, sur les 46000 recensés en France — soit environ la moitié de ce patronyme — proviennent de Troisvilles et de ce couple de paysans du XVIIᵉ siècle.

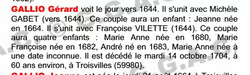

Jean, serait le fils de Guislain Basquin , dit "le jeune" et Judith Gabet ou Elaine Gabet, voire Hélène Desse (Il n'y a pas d'acte à Inchy pour ces années là)

Hormis Jean, aucun Basquin contemporain dans les archives locales n’a laissé de postérité. Soit il était le seul garçon de la famille, soit les autres n'ont pas fondé de foyer.

La descendance connue du patronyme repose donc exclusivement sur Jean Basquin et son épouse Anne Galliot (ou Gaillot)

Le 13 avril 1683, devant le notaire Adrien Druon à Maretz, les enfants et héritiers de Jean Basquin et d’Anne Galliot se réunissent pour partager les biens de leurs parents.

Les héritiers cités sont :

- Eloy (ou Eloève) Basquin (1635-1715),

- Antoine Basquin (<1651-1692),

- Marie Basquin, (<1650-1704) épouse de Jean Gresillon,

- Jacqueline Basquin, (<1640 -<1677) représentée par ses filles Anne et Marguerite Colpart, alliées aux familles Dirson et Dru.

Quatre enfants sont donc connus. Cependant, il est vraisemblable qu’il y ait eu d’autres naissances intermédiaires, effacées par la mortalité infantile.

Jean, le berger

Jean etait Berger, dans la continuité de son père, ou pas, nous n'en savons rien ! Sa fonction n’était pas marginale mais, au contraire, centrale dans les communautés rurales du XVIIᵉ siècle. Comme l’explique l’historien Pierre Goubert, chaque village disposait presque obligatoirement d’un ou plusieurs bergers, choisis par la communauté et rémunérés collectivement.

Au petit matin, le son de la trompe rassemblait les animaux du village. Le berger guidait alors les troupeaux de moutons, parfois les « bêtes rouges » (vaches et bœufs), aidé de chiens, le long de chemins herbeux appelés « chemins verts » ou « chemins aux bœufs ». Il les menait aux pâturages communaux ou sur les jachères, évitant soigneusement les terres emblavées ou les prés réservés, puis les ramenait chaque soir.

Notre homme possédait ce qu’on pourrait appeler quelques connaissances vétérinaires comme : soigner un sabot abimé, une patte écorchée, quelques maladies simples, aider au vêlage ou à l’agnelage ; il était vraisemblable aussi qu’il se soit familiarisé avec les herbes et les fleurs des bois et des prés, et leurs propriétés (supposées ou réelles).

Pour avoir été choisi par la communauté, on peut vraisemblablement affirmer que Jean était "de bonne vie" et loyal pour la bonne garde du troupeau qui lui était confié. Sobre et de bonne constitution pour pouvoir marcher par tous les temps à travers champs.

Anne, la gardienne du foyer

Son épouse menait un quotidien tout aussi rude, à la fois ménagère et paysanne.

Il lui fallait élever et nourrir ses enfants dans un monde instable, marqué par les famines, les épidémies et les violences de guerre. "Entretenir" une maison au sol en terre battue, dans une pièce enfumée et sombre, partagée parfois avec les quelques animaux.

Dans ces campagnes où les troupes passaient régulièrement, elle devait vivre sur le qui-vive, craignant autant les soldats mercenaires que les brigands. On peut l’imaginer, seule, attentive aux enfants, mais l’œil tourné vers l’horizon, toujours prête à se protéger.

Dans le Cambrésis du XVIIe siècle

Leur vie se déroulait dans un territoire au statut particulier : le Cambrésis etait alors un évêché indépendant, relevant directement du Saint-Empire romain germanique. Ni français, ni espagnol, mais coincé entre deux puissances qui s’affrontent.

En 1635, la guerre franco-espagnole éclate. Elle durera plus de trois quarts de siècle. La région devient une terre de passage, ravagée par les troupes, soumise aux réquisitions et aux pillages. Si la vérité historique m'oblige à souligner ce contexte, dans la réalité, les familles paysannes n’avaient guère la notion du politique : qu’ils appartiennent au roi d’Espagne, à l’Empereur ou au roi de France leur passait largement « par-dessus la tête ». Leur langue était le picard, et leur vie se résumait à survivre, saison après saison malgré ces « fléaux de Dieu » qui pesaient sans cesse sur les villages.

S’y ajoutait un climat de suspicion religieuse. Les guerres de Religion avaient laissé des traces. L’évêque catholique de Cambrai et son administration surveillaient étroitement les huguenots, traquant la « prétendue hérésie » calviniste. La doctrine réformée avait trouvé écho dans la région, d’autant plus que Calvin était probablement natif de Cambrai. Dans chaque paroisse, le curé exerçait une autorité considérable : il connaissait ses ouailles, notait les absences à la messe, contrôlait la régularité des sacrements. La crainte d’être dénoncé ou suspecté faisait partie du quotidien, et le poids de l’Église encadrait la vie sociale tout autant que la foi.

Généalogie critique : l’ascendance d’Anne Galliot

Si l’existence d’Anne est certaine, son ascendance reste nébuleuse. Les arbres généalogiques en ligne proposent des filiations contradictoires :

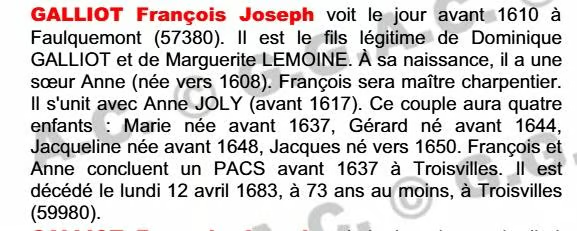

Certains la disent fille de François Galliot et d’Anne Joly, localisés à Faulquemont en Moselle (hors royaume de France à l’époque), ce qui n'est pas totalement impossible, de par son métier de maitre-charpentier, on peut l'imaginer parcourant les routes de France et de Navarre

D’autres la rattachent à Dominique Galliot et Marguerite Le Moine, famille également originaire de l’Est, parfois présentée comme les parents du même François.

Mais à ce jour, aucune preuve directe n’est en ma possession pour attester ces filiations. Je serais ravie que des généalogistes, mieux informés ou disposant d’archives oubliées, puissent m’apporter ou me communiquer les documents qui permettraient de trancher. En attendant, la prudence s’impose : seule la présence avérée du patronyme "Gallio" à Troisvilles à cette époque nous offre un ancrage local plus solide que les hypothèses éloignées.

Je me suis permise de solliciter Le GGAC (Groupement Généalogique du Cambrésis) pour réexaminer cette lignée et produire, si possible, des sources solides. J'ai beaucoup de doute sur le fait qu'il y eut un PACS EN 1637. Ils ont convenu qu'l y a une relle "embrouille", prbablement un bug informatique, car les relevés ne correspondent pas du tout aux données du livre ! Donc vous pouvez effacer tout ce qui suit !

En l’état, la seule certitude est qu’Anne existait, qu’elle portait ce nom, et qu’elle fut l'épouse de Jean Basquin et la mère de ses enfants. Le reste demeure hypothèse. Ils font partie de mes aieux à la treizième génération.

Pour aller plus loin

Un travail considérable de dépouillement et de structuration a été réalisé par Manuèle Basquin, dont la base de données généalogiques fait référence pour cette famille. Elle constitue un outil précieux pour les chercheurs comme pour les descendants, et un appui solide face aux nombreuses erreurs qui circulent en ligne.

Manuèle Basquin à qui l'on doit la reconstitution des familles BASQUIN en CAMBRESIS et ailleurs, dispose d'une base de 107 000 individus du Nord, de la Belgique et de Lorraine.

Cette base de données est mise en ligne sur le groupe "projet Genealo", dont Manuèle est bénévole active : https://www.genealo.net/

Vous pouvez par ailleurs la joindre via sa messagerie Geneanet : https://www.geneanet.org/profil/babe90 ou via le groupe Facebook Familles Basquin en Cambrésis https://www.facebook.com/groups/151870364863543

Date de dernière mise à jour : Dim 28 sept 2025

Ajouter un commentaire