l'épidémie s'invite au village

1884 ! la France a peur ! Bertry a peur !

A la faveur d'une autre faille spatio-temporelle me voilà, sans surprise, de nouveau projetée au village . Je ne connais pas particulièrement celui dont tout le monde parle, ce jeune Lefebvre.

Nous sommes en novembre, il fait froid et humide, le brouillard envahit la plaine.

C'est tout ce que je déteste "le temps des betteraves", les routes et les rues rendues glissantes par la boue qui colle. Ce temps maussade, triste, qui plombe le ciel et le moral.

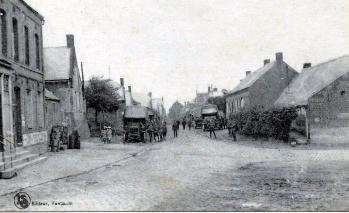

Les rues du village sont plutôt sombres en ce matin d'automne, la "fée électricité" a bien séduit son monde à l'exposition universelle toute récente de 1881, mais de là à imaginer son utilisation à des fins d'éclairage il y a encore quelques décénnies à patienter.

Je maugrée contre ces pavés glissants, sur lesquels je me tords les chevilles à chaque pas. J’ai tort de me plaindre, je le sais : c’est un progrès récent, le pavage des rues.

Je maugrée contre ces pavés glissants, sur lesquels je me tords les chevilles à chaque pas. Le clac sec des sabots des chevaux est couvert par le grincement des roues de charrettes qui peinent sur les pierres inégales.

J’ai tort de me plaindre, je le sais : c’est un progrès récent, le pavage des rues. Plus de boue jusqu’aux genoux, plus de flaques où se reflètent les nuées grises… mais ces dalles polies par la pluie, transforment chaque enjambée en aventure !

Ce temps me pourrit le moral. L’odeur de terre mouillée et de fumier collant aux semelles monte jusqu’à mes narines, mêlée à la fumée âcre des feux de bois qui tentent de réchauffer les chaumières. Plus tard, les « psy » parleront de déprime saisonnière, liée au manque de lumière. Mais foin des états d’âme ! La rude vie de nos campagnes ne laisse guère de place au spleen. Ici, on serre les dents, on rentre le cou dans les épaules, et on avance.

Ce n’est pas aujourd’hui que je pourrai glaner des informations dans la rue. Pas une âme assise sur le pas de la porte, comme c’est la coutume lors des soirées d’été. Quant aux bistrots… même pas en rêve ! Ces cabarets, repaire des hommes et bannis par leurs épouses, sont les antichambres où nombre de maris, à peine sortis de l’usine ou des champs, viennent engloutir leur quinzaine en pintes de bière trouble ou en vin âpre. Pendant ce temps, les enfants grattent le fond des assiettes, à la maison.

Pour une femme, s’y aventurer relève de l’incongruité. Non, ces lieux ne sont pas faits pour nous.

À moins que… non, impossible ! L’Estaminet du coin n’existe pas encore — nous sommes en 1884, et le couple Honoré Basquin et Euphrasie Meresse ne se mariera qu’en 1885. L’estaminet d’alors n’est qu’un modeste débit de boissons, où l’on écoule du tabac et où l’on s’adonne à des jeux de cartes, de fléchettes ou de javelots.

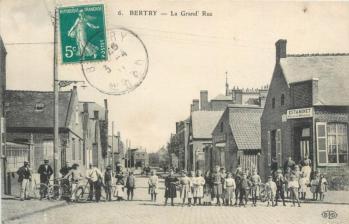

Je déambule donc dans la Grand-Rue — aujourd’hui rue de la République — en direction de la place du Riez. Peut-être pourrai-je glaner quelques informations auprès de la boucherie Stocklet ?

Soudain, une odeur alléchante de pain chaud chatouille mes narines. Elle émane de la boulangerie de François Lansiaux. Ni une, ni deux, je pousse la porte de la petite échoppe. L’occasion est trop belle : je vais me renseigner… et en profiter pour m’offrir un croissant.

Le boulanger est au fournil. C’est Geneviève, la boulangère, qui me renseigne sur l’objet de ma visite à Bertry : la mort du jeune Lefebvre, « le Parisien ». Elle m’apprend qu’il s’agit du fils cadet de Désiré Lefèvre et Adélaïde Caron, un couple de tisseurs établis « à la Tourniquerie ».

L’échoppe n’a rien à voir avec nos boulangeries modernes. L’espace est exigu, presque étouffant, mais un coin fait office de café — heureusement désert à cette heure. De lourdes miches s’alignent sur un présentoir de fer forgé : pains ronds ou longs, pains bis ou blancs, « pains de sept cent » et « pains de quinze cent », comme on les nomme ici. C’est la base de l’alimentation, et on en consomme encore 450 grammes par personne et par jour en moyenne. Pas de croissants ni de pains viennois en vue, bien que ces spécialités commencent à séduire les grandes villes.

La famille Lefèbvre… Je me souviens que nous sommes vaguement parents, mais de si loin — un arrière-petit-cousin de mon arrière-grand-père, peut-être. La Tourniquerie, je la connais bien : même si la rue a changé de nom, elle tourne toujours, et près de 150 ans plus tard, on l’appelle encore ainsi pour évoquer la rue Diderot.

C’est Eugénie, une jeune femme de 20 ans, qui m’accueille et m’invite à entrer. Une odeur caractéristique de café me saute aux narines — ce café maintenu au chaud pendant des heures sur la cuisinière à charbon, adouci par quelques grains de chicorée pour atténuer son amertume. Si je veux en savoir plus, il me faudra sacrifier au rite local et avaler une tasse de « chirloute ».

Eugénie est la dernière de la famille à vivre ici. Ses parents, Désiré, 63 ans, et Adélaïde, 56 ans, sont déjà âgés. Adélaïde, surtout, porte les stigmates de 11 grossesses — un corps usé par le temps et les privations.

Eugénie se marier ? Bien sûr, elle y pense… mais dans quelques années. « Rien ne presse », dit-elle en haussant les épaules. Pour l’heure, elle est là, devant moi, et me raconte.

Le mariage de ses parents, en 1848. Puis les naissances, qui se succèdent inexorablement, au rythme des sevrages et du retour de la fécondité. Henri, en 1849. Julie, en 1851 — morte à 4 ans. Louis, en 1853 — il n’aura vécu que 4 mois. Puis Louis-Rémy (1854), Édouard (1857), Joseph (1859), Philippe (1862), elle, Eugénie, née en 1864. Viennent ensuite Désiré (1867), François (1869), et enfin Honoré, le petit dernier, né en 1872 — mort à 16 mois.

Tous ses frères sont partis. Tous ont trouvé du travail à Saint-Quentin, dans les usines textiles où les métiers mécaniques ont remplacé les anciens métiers à bras.

Désiré, c'était différent, il était brodeur, un très bon élément, Il avait été remarqué pour la grande qualité de son travail, c'est pourquoi lui avait été proposé un travail sur Paris, pour une grande maison.

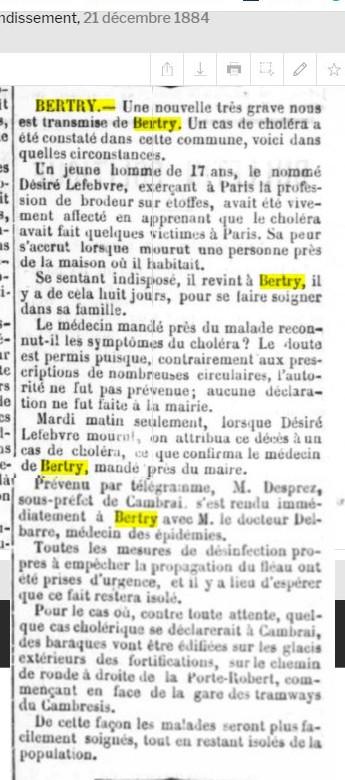

C'est là que cette terrible épidémie l'avait rattrapé : Le choléra.

L’épidémie de 1884 n’a pas surpris la France. Elle est arrivée par le port de Marseille, mais sa réputation la précédait depuis longtemps.

Tout avait commencé en 1832. « Le choléra est plus dangereux que la peste. Tous les climats lui sont favorables : il empoisonne l’air et voyage avec les vents. » écrit-on déjà.

Les premiers cas parisiens furent apportés par des voyageurs. À la même époque, on signalait des foyers en Angleterre, en Russie, à Varsovie. Les journaux parlaient déjà de « pandémie ».

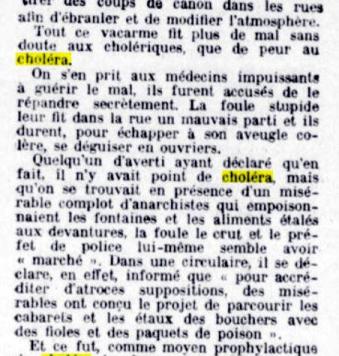

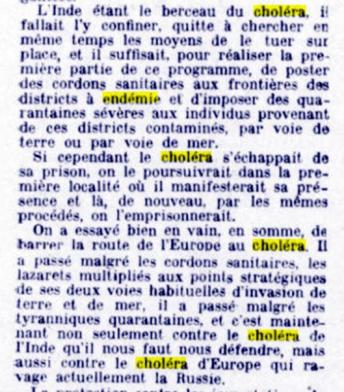

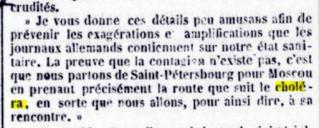

La panique s’était emparée des populations. Et avec elle, les théories du complot avaient rapidement émergé...

Les journaux de l’époque s’écharpaient sur l’origine du fléau. « Toutes les feuilles, toutes les opinions, tous les systèmes se réunissent pour détailler la maladie. Nos grands confrères, qui prennent tout au sérieux, ont mis la plus grande emphase à décrire sa marche » (Le Figaro, avril 1832). « On compte les morts et les mourants, sans réfléchir que de tout temps il y eut des morts, des mourants et des malades dans les hôpitaux — sans compter ceux qui meurent de peur et des questions qu’on leur adresse » (Le Figaro, 1832).

Face à la psychose, certains niaient jusqu’à l’existence de l’épidémie. Chacun y allait de son avis sur les mesures à prendre : confinement, quarantaine, fermeture des frontières. Les débats faisaient rage, d’autant que le choléra avait déjà frappé à deux reprises : une deuxième vague en 1854, puis une troisième épidémie en 1866. Désormais, on parlait de « choléra asiatique » — un ennemi aussi insaisissable qu’inéluctable.

Face à la psychose, certains niaient jusqu’à l’existence de l’épidémie. Chacun y allait de son avis sur les mesures à prendre : confinement, quarantaine, fermeture des frontières. Les débats faisaient rage, d’autant que le choléra avait déjà frappé à deux reprises : une deuxième vague en 1854, puis une troisième épidémie en 1866. Désormais, on parlait de « choléra asiatique » — un ennemi aussi insaisissable qu’inéluctable.

À ce stade, les remèdes brillent par leur absence. Les seules mesures prophylactiques reposent sur l’hygiène : lessive du linge à l’eau bouillante, isolement des malades, interdiction des rassemblements, aération des logements. Le reste relève des mesures administratives — et de la prière.

Je réalise soudain que le temps a filé. Nous avons papoté plus d’une heure.

Je remercie Mademoiselle Eugénie pour la tasse de café et le temps qu’elle m’a accordé. Avant de partir, je lui demande de transmettre toute ma sympathie à sa famille.

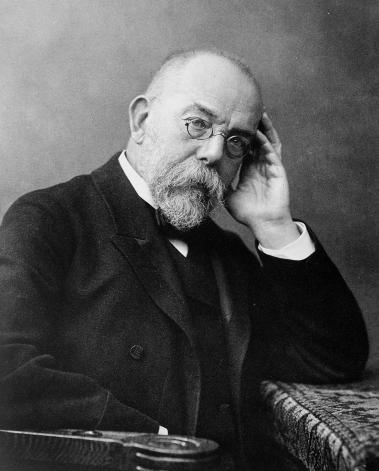

Et, pour la rassurer, je lui glisse : « Il n’y aura plus d’épidémie comme celle-ci. Le docteur Robert Koch vient d’identifier le vibrion cholérique. »

Déjà, la magie du Rendez-vous ancestral s’estompe. Aucun carrosse ne se transformera en citrouille, mais il est temps pour moi de regagner le présent — même si, en 2020, le « présent » n’a plus grand-chose d’un conte de fées. Le Covid-19, cette épidémie que nous ignorions tout, s’apprête à bouleverser nos vies pour plusieurs années.

« Adieu, Eugénie. Adieu, 1884. Le XXIe siècle m’attend — avec ses propres peurs, ses propres mystères, et ses propres vibrions. »

En pratique

J'ai trouvé vingt-six ancêtres en commun avec cette famille, par les familles HAIME, LOUVET, DELHAYE,

Vous pouvez retrouver la généalogie de Désiré Lefebvre °18/07/1867 - + 17/11/1884 Dans l'arbre généanet ICI.

Merci pour cette lecture. L' article vous a ému(e), intéressé(e), amusé(e) ou tout simplement été utile ?

Ecrivez-moi un petit commentaire, Seul le nom (initiales ou pseudo) est obligatoire. Si vous souhaitez que je vous contacte, pensez-à renseigner votre e-mail, je suis toujours heureuse d'échanger.

Le blog ne comporte pas de bouton « like » n’hésitez donc pas à manifester votre satisfaction en attribuant les cinq étoiles ci-dessous. C’est une belle façon d’encourager mon travail !

Date de dernière mise à jour : Sam 18 oct 2025

Commentaires

-

- 1. Hélène Fréret Le Sam 18 oct 2025

Comme tu as bien fait de recycler cet article me donnant l'occasion de le lire ! Tu nous emmènes vraiment avec toi dans ton village dont on sent les pavés glissants sous nos pas, les odeurs de fumier, de pain chaud et de café. Et puis après à Paris, quelle riche documentation sur l'épidémie de choléra. Je mets ton article en réserve pour voir si certains de mes parisiens ont pu en souffrir et mourir.-

- Dominique LENGLETLe Dim 19 oct 2025

Merci beaucoup Hélène ! Il faut dire que l’article avait été rédigé en plein confinement… L’ambiance anxiogène s’y prêtait parfaitement : on baignait dans les peurs d’épidémie !

-

- 2. Séverine Le Sam 07 août 2021

Bonjour,

Je découvre votre blog (vous avez mis le lien sur le groupe facebook généalogie dans l'aisne) et il est vraiment très intéressant !

Bravo pour tous ces articles bien documentés et plein d'émotions (elle s'appelait Sarah...), une perle votre blog !

Bonne continuation je vais continuer de vous lire, avec grand plaisir,

Séverine -

- 3. LENGLET François Le Lun 23 nov 2020

Excellent article, bien documenté .Sur les traces de nos ancêtres

Ci après une analyse des dernières pandémies .... vues du Sud: https://lenglet.blog/2020/09/27/lexperience-des-dernieres-pandemies/

François Lenglet -

- 4. Catherine Livet Le Sam 21 nov 2020

Je suis impressionnée ! C'est un très beau récit !-

- Dominique LENGLETLe Dim 22 nov 2020

Merci Catherine, ou merci "Prof", puisque tu es notre coach en écriture! L'actualité du thème était inspirante. Cela a été relativement facile de retrouver les coupures de presse sur lesquelles je me suis appuyée. Je voulais pour ce 3è RDVA écrire un texte sans aucun dialogue, j'ai donc été obligée de soigner un peu mieux l'écriture.

Ajouter un commentaire